GEG (Gebäudeenergiegesetz) 2024

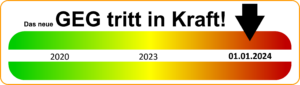

Seit 01.01.204 ist das GEG 2024 in Kraft getreten. Das Gebäudeenergiegesetz 2024, kurz GEG, birgt insbesondere im Bereich der Heizungsanlagentechnik erhöhte Anforderungen! Welche Änderungen müssen Sie mit diesem Gesetz beachten?

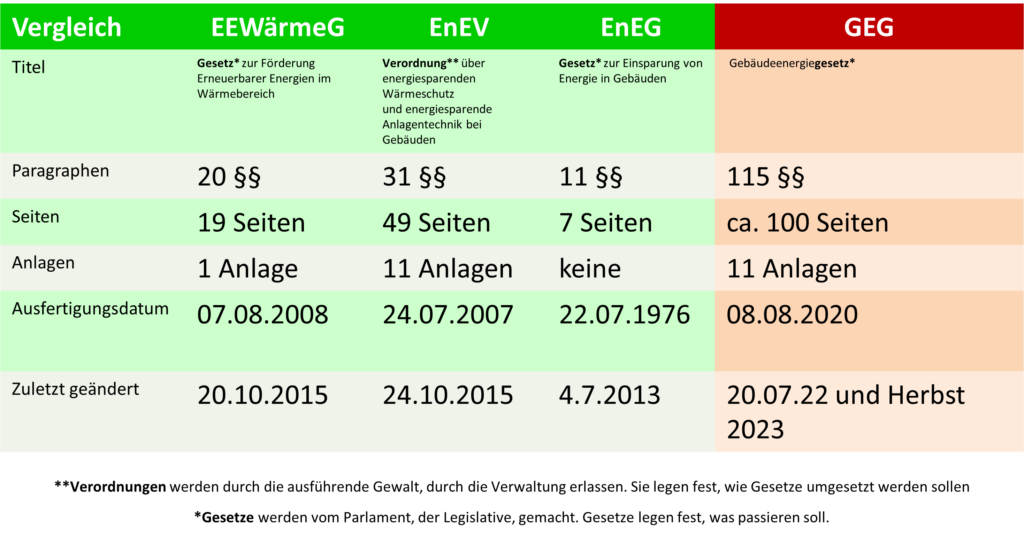

Das GEG (Gebäudeenergiegesetz oder „Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung Erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden“) schafft ein einheitliches, in sich abgestimmtes Regelwerk für die energetischen Anforderungen an Neubauten, an Bestandsgebäude und an den Einsatz erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteversorgung von Gebäuden. Das GEG 2024 ersetzt seit der ersten GEG-Fassung (in Kraft getreten im November 2020) die EnEV, das EEWärmeG und das EnEG.

Was regelt das GEG?

Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) setzt die europäischen Vorgaben zur Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden vollständig um und integriert die Regelung des Niedrigstenergiegebäudes in das vereinheitlichte Energieeinsparrecht.

Zudem wurde auf neue DIN-Normen umgestellt, z.B.

- auf die DIN V 18599:2018-09 (Energetische Bewertung von Gebäuden – Berechnung des Nutz-, End- und Primärenergiebedarfs für Heizung, Kühlung, Lüftung, Trinkwarmwasser und Beleuchtung – Teil 1: Allgemeine Bilanzierungsverfahren, Begriffe, Zonierung und Bewertung der Energieträger) und

- auf die DIN 4108-4 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden – Teil 4: Wärme- und feuchteschutztechnische Bemessungswerte).

Das GEG ersetzt diese früheren Gesetze bzw. Verordnungen:

- das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG)

- das Energieeinsparungsgesetz (EnEG)

- die Energieeinsparverordnung (EnEV)

In folgender Tabelle sehen Sie, wie sich die alten Verordnungen bzw. Gesetze in das neue GEG wandeln:

Was ändert sich mit dem GEG 2024?

Die Energiewende im Wärmebereich ist ein zentraler Schlüsselbereich. Mehr als ein Drittel des gesamten Energiebedarfs in Deutschland wird zum Heizen der Gebäude und zur Versorgung mit Warmwasser verbraucht. Der Betrieb der Gebäude hat aktuell ungefähr 115 Millionen Tonnen des Treibhausgases CO2 im Jahr zur Folge. Diese Emissionen müssten um mehr als 40 % reduziert werden, um die Klimaschutzziele bis 2030 zu erreichen und um weniger abhängig von fossilen Energieimporten zu werden.

Ziel und Zweck der GEG-Anpassung 2024 ist es, einen wesentlichen Beitrag zu leisten, um die nationalen Klimaschutzziele zu erreichen.

Seit wann gilt das GEG 2024?

Das GEG 2024 ist am 01.01.2024 in Kraft getreten mit folgenden Ausnahmen: Die Vorschriften zur Prüfung und Optimierung älterer Heizungsanlagen (§ 60b) und zum hydraulischen Abgleich und weiterer Maßnahmen zur Heizungsoptimierung (§ 60c) gelten erst ab 01.10.2024.

Neue Anforderungen für Neubauten und Bestandsgebäude nach GEG 2024 (Auszug)

Nutzung von 65 % erneuerbare Energie (§ 71 GEG)

In Neubaugebieten besteht seit dem 01.01.2024 die Pflicht, zu 65 % erneuerbare Energie einzusetzen. Dabei darf auch Biomasse genutzt werden.

Ansonsten können in Bestandsgebäuden auch nach dem 01.01.2024 alle Heizungsarten eingebaut werden, solange keine kommunale Wärmeplanung vorliegt und wenn diese Heizungen ab 2029 anteilig mit Biomasse oder Wasserstoff betrieben werden können.

Austauschpflicht und Erfüllungsoptionen im GEG 2024

Ausnahmen im GEG 2024 gelten für Immobilieneigentümer, bei denen soziale Härtefälle vorliegen. Als Erfüllungsoption kann auch eine mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen betriebene Brennwertheizung eingebaut werden, wenn diese zukünftig Wärme mit Biomasse oder Wasserstoff erzeugen kann.

Wärmeplanung zeitgleich zum GEG 2024

Die Wärmeplanung wird verpflichtend flächendeckend eingeführt. Sie wird parallel in einem separaten Wärmeplanungsgesetz (WPG) geregelt.

Wärmepläne sind zu erstellen:

- für Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern bis zum 30.06.2026 und

- für Gemeinden mit bis zu 100.000 Einwohnern bis zum 30.06.2028.

Das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung (WPG) ist zeitgleich mit der GEG-Novelle am 01.01.2024 in Kraft getreten. Zum gleichen Zeitpunkt wurde ein überarbeitetes Förderprogramm gestartet (BMWK – Kommunen – energiewechsel.de). Die Förderung soll das GEG 2024 flankieren, sodass die erhöhten Anforderungen von den Bauherren und Eigentümern umgesetzt werden können.

Heizungstausch seit 2024: Wahlfreiheit der Erfüllungsoptionen

Der Eigentümer hat eine Wahlfreiheit bei den Erfüllungsoptionen:

- Anschluss an ein Wärmenetz

- Einbau einer Wärmepumpe mit Wärmequelle Luft, Erdreich oder Wasser

- Einbau einer Biomasseheizung auf Basis fester (Pelletheizung) oder flüssiger Biomasse

- Einbau einer Gasheizung unter Nutzung von grünen Gasen und Wasserstoff

- Einbau einer Hybridheizung (fossile Heizung und Technologien für 65 % erneuerbare Energien)

- Einbau einer Stromdirektheizung in gut gedämmten Häusern sowie in Ein- und Zweifamilienhäusern, wenn der Eigentümer selbst darin wohnt

→ Wichtig in Bezug auf die Erfüllungsoptionen: Für genehmigungspflichtige Neubauten oder Sanierungsprojekte ist die Einreichung einer Erfüllungserklärung erforderlich. Diese dient dem Nachweis, dass alle Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes eingehalten wurden. Die Handhabung der Vorlage und Prüfung dieser Erklärungen variiert je nach Bundesland, jedoch ist häufig eine Vorlage bereits vor Beginn der Bauarbeiten notwendig.

Mit der Vorlage zur Erfüllungserklärung gemäß §104 Gebäudeenergiegesetz (GEG) gelingt Ihnen der Nachweis über die Einhaltung des GEG bei Ihrem Bauvorhaben ganz entspannt!

Prüfung und Optimierung älterer Heizungsanlagen gemäß GEG 2024

Die Prüfung und Optimierung älterer Heizungsanlagen (§ 60b GEG) tritt am 01.10.2024 in Kraft. Heizungsanlagen mit Wasser als Wärmeträger, die in einem Gebäude mit mindestens sechs Wohnungen betrieben werden, sind einer Heizungsprüfung und -optimierung zu unterziehen:

- bei Einbau nach dem 30.09.2009 innerhalb eines Jahres nach Ablauf von 15 Jahren nach Einbau

- bei Einbau vor dem 01.10.2009 bis zum Ablauf des 30.09.2027

Gesetzliche Pflicht zur Gebäudeautomation nach GEG (§71)

Gesetze sollten klar und eindeutig sein. Dass das nicht immer der Fall ist, zeigen die vielen vor Gericht ausgetragenen Streitfälle. Auch das GEG lässt stellenweise Interpretationen zu. So beschreibt der komplett überarbeitete und erweiterte §71, dass bis Ende 2024 „große“ Gebäude mit einem System der Gebäudeautomatisierung und -steuerung nachgerüstet werden müssen. Doch welche Gebäude fallen unter diese Neuregelung? Und welche rechtlichen Folgen hat eine Nichtbeachtung? Antworten auf diese Fragen rund um das Thema Gebäudeautomation und Tipps zur Umsetzung, erhalten Sie im Praxishandbuch Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen nach GEG!

Welche Förderungen gibt es nach GEG 2024?

Im Rahmen des GEG 2024 gibt es eine Reihe an wichtigen, öffentlichen Förderprogrammen im Zusammenhang mit energetischen Bauvorhaben. Neben Förderprogrammen der Verbraucherzentrale, des Bundes wie z.B. des BAFA (Bundesamt für Ausfuhr und Wirtschaftskontrolle) oder der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), gibt es auch steuerliche Förderung von Sanierungsmaßnahmen bis hin zu einem Förderprogramm der Länder und Kommunen.

Zusätzlich zu den öffentlichen Förderprogrammen, gibt es viele weitere Neuerungen, die das Gebäudeenergiegesetz 2024 regelt, und die Sie als planender Architekt oder Ingenieur zwingend beachten müssen.

In unserem neuen Fachbuch „GEG 2024“ sehen Sie dank der Gesetzessysnopse, in der alle Neuerungen des GEG 2024 farblich gekennzeichnet sind, welche Änderungen Sie ab sofort beachten müssen.

Hydraulischer Abgleich im GEG 2024

Die Verpflichtung zum hydraulischen Abgleich (§ 60c GEG) tritt am 01.10.2024 in Kraft. Heizungssysteme mit Wasser als Wärmeträger sind nach Einbau einer Heizungsanlage in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen hydraulisch abzugleichen.

Regelung zum Schutz von Mietern (§ 71o GEG)

Beim Einbau einer Wärmepumpe kann der Vermieter eine Modernisierungsmieterhöhung nach § 559 Abs. 1 BGB in voller Höhe nur verlangen, wenn die Jahresarbeitszeit der Wärmepumpe über 2,5 liegt, ansonsten nur in Höhe von 50 % der umlagefähigen Kosten.

++ Hinweis ++

Dies ist ein Auszug der Änderungen. Das Gesetz enthält einige Ausnahmen, tiefergehende Erläuterungen und Befreiungen. Erkundigen Sie sich dazu bspw. ausführlich in unseren WEKA-Produkten zum GEG und zum Energieffezienten Bauen und Sanieren – jetzt informieren!

Alle vorangegangenen Änderungen und Regelungen haben wir zum Nachlesen zusammengefasst:

Änderungen GEG 2023: Neue Anforderungen für Neubauten

Mit den Neuregelungen der GEG-Novelle 2023 wird der Neubau-Standard auf Effizienzhaus-55-Niveau erhöht. Das Gesetz berücksichtigt damit die Baupraxis, in der das EH 55 inzwischen zur allgemein üblichen Gebäudeausführung geworden ist.

Dies ist ein wichtiger Schritt, um das im Klimaschutzgesetz festgeschriebene Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 in Deutschland zu erreichen. Zugleich wird die Voraussetzung dafür geschaffen, Förderprogramme künftig an aktuellen Standards auszurichten.

Bestandsbauten

Im Bereich der Bestandsgebäude wird weiterhin vorrangig auf freiwillige Sanierung gesetzt. Deutlich steigende Zuschüsse und Fördermittel sollen die Akzeptanz gerade bei den Eigenheimbesitzern steigern. Zusätzliche Sanierungsverpflichtungen sieht das GEG auch in der ab 01.01.2023 geltenden Fassung nicht vor.

Wechseln Ein- oder Zweifamilienhäuser ihre Eigentümer, entstehen daraus häufig Pflichten zur energetischen Sanierung für die neuen Eigentümer. Darüber hinaus gibt es „bedingte Anforderungen“, die Sie nur beachten müssen, wenn Sie das Gebäude ohnehin modernisieren.

Neubauten

Im Bereich der neu zu errichtenden Gebäude sind die nachfolgend beschriebenen Änderungen beschlossen worden.

Primärenergiebedarf von Neubauten

Um den zulässigen Bedarf an Primärenergie zu berechnen, betrachten Sie die Energie, die das Gebäude benötigt. Entscheidend sind dabei die verwendeten Energieträger, die jeweils mit einem spezifischen „Primärenergiefaktor“ multipliziert werden.

Der für Heizung, Warmwasserbereitung, Lüftung und Kühlung benötigte Primärenergiebedarf darf max. 55 % des im Referenzgebäude ermittelten Primärenergiebedarfs erreichen.

Damit wird der Neubaustandard für Wohn- und Nichtwohngebäude auf den bisher förderfähigen Effizienzhausstandard KfW 55 angehoben (§§ 15, 18 GEG). Es gibt jedoch keine Änderungen der einzuhaltenden Anforderungen am Referenzgebäude (Anlage 1 bis 3 GEG).

Förderfähigkeit

Neubauten sind erst dann förderfähig, wenn ihre Eigenschaften die Anforderungen des GEG erfüllen.

Modellgebäudeverfahren

Das vereinfachte Nachweisverfahren für Wohngebäude wird an diesen Standard angepasst. In der Anlage 5 GEG sind zulässige U-Werte für die Hüllflächen in Abhängigkeit von der Anlagentechnik beschrieben.

Außerdem wurden die einzuhaltenden U-Werte der umfassenden Bauteile verändert. Somit werden auch Nachweise im Modellgebäudeverfahren an den dann geltenden Neubaustandard angepasst.

Die bisher zulässigen zehn Anlagenvarianten wurden auf nunmehr fünf Möglichkeiten reduziert:

- Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Abluftanlage

- Wasser-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Abluftanlage

- Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Flächenheizsystem zur Wärmeübergabe, zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad ≥ 80 %)

- Fernwärme mit zertifiziertem Primärenergiefaktor fP ≤ 0,7, zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (Wärmebereitstellungsgrad ≥ 80 %)

- Zentrale Biomasse-Heizungsanlage auf Basis von Holzpellets, Hackschnitzeln oder Scheitholz, zentrale Abluftanlage, solarthermische Anlage zur Trinkwarmwasserbereitung

Wärmebrücken

Im Rahmen eines Gleichwertigkeitsnachweises müssen künftig alle Wärmebrücken nachgewiesen werden. Das gilt auch für Wärmebrücken, deren angrenzende Bauteile kleinere Wärmedurchgangskoeffizienten aufweisen als in den Musterlösungen der DIN 4108 Beiblatt 2:2019-06 gefordert (Anlage 5 GEG).

Anrechnung von Strom

Gebäudenah erzeugter Strom aus erneuerbaren Energien darf künftig auch dann bei einer Bilanzierung angerechnet werden, wenn er vollständig eingespeist und nicht vorrangig im Gebäude verbraucht wird. Damit soll ein weiterer Anreiz zur Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Hausdächern gegeben werden.

Der anrechenbare Strom ergibt sich künftig ausschließlich über eine monatliche Gegenüberstellung von Stromertrag und gebäudebezogenem Strombedarf (§ 23 GEG).

Änderungen bei Primärenergiefaktoren

Der Primärenergiebedarf für Biogase darf bei Gasmischungen nur für den erneuerbaren Anteil angesetzt werden. Für die fossilen Anteile gelten deren Primärenergiefaktoren.

Beim Betrieb von Großwärmepumpen (> 500 kW) in Wärmenetzen wird der Faktor für den nicht erneuerbaren Anteil von 1,8 auf 1,2 gesenkt (§ 22 GEG).

Weitere Ansätze im Koalitionspapier

Das Koalitionspapier sieht weitere Ansatzpunkte vor, die über das GEG hinausgehen und zum großen Teil in den nächsten Jahren erst weiterentwickelt und umgesetzt werden müssen. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob und in welchem Rahmen die geplanten Maßnahmen umgesetzt, an die europäischen Standards angepasst und damit wirklich Reduzierungen der Treibhausgase erreicht werden.

GEG 2020: die wichtigsten Änderungen im Überblick

Neue Ausnahmeregelungen bei Primärenergiefaktoren für bestimmte Energieträger

Das Gebäudeenergiegesetz gibt Hinweise zu den Primärenergiefaktoren. Diese sind in Anlage 4 einzeln aufgeführt. In 22 Paragrafen werden detailliert Ausnahmen und dafür notwendige Voraussetzungen beschrieben. Folgende Energieträger sind dort aufgeführt:

- Nicht erneuerbarer Anteil von flüssiger oder gasförmiger Biomasse

- Gasförmige Biomasse bei Einspeisung ins Erdgasnetz

- Gasförmige Biomasse, die unter Druck verflüssigt wird

- Hocheffiziente KWK-Anlagen, die mittels Erdgas oder Flüssiggas betrieben werden

- KWK-Anlagen, die Nachbargebäude mit ineffizienter Anlagentechnik mitversorgen

Verbesserte Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Energien

Die Energiemenge, die von Strom aus erneuerbaren Energien gewonnen wurde, kann mittels eines pauschalen Ansatzes, in Abhängigkeit von der Anlagengröße, der Gebäudenutzfläche und der Anzahl geheizter oder gekühlter Geschosse berechnet werden. Unterschieden wird hierbei zwischen:

- Anlagen mit Stromspeicher: max. 45 % des Jahresprimärenergiebedarfs dürfen in Abzug gebracht werden

- Anlagen ohne Stromspeicher: max. 30 % des Jahresprimärenergiefaktors dürfen abgezogen werden

Neue Beratungspflicht bei Änderung an Bestandsgebäuden und dem Verkauf von Wohngebäuden

Sofern Änderungen an einem Gebäude mit maximal zwei Wohnungen vorgenommen werden, muss der Eigentümer vor der Beauftragung von Planungsleistungen ein Informationsgespräch mit einer zur Ausstellung von Energieausweisen berechtigten Person führen! Das muss in diesem Fall eine unentgeltliche Leistung sein. Gleichzeitig muss ein Handwerker bei Angebotsabgabe auf diese Pflicht des zu führenden Beratungsgespräches hinweisen.

Bei Abschluss des Kaufvertrags für ein Wohngebäude mit maximal zwei Wohnungen hat der Käufer ein Beratungsgespräch zur Erläuterung des Energieausweises mit einem zur Ausstellung berechtigten Planer zu führen, sofern diese Leistung unentgeltlich angeboten wird.

Betriebsverbot für Ölheizungen

Neu wurde im GEG ein (eingeschränktes) Betriebsverbot für Heizkessel eingeführt, die mit Heizöl oder festen fossilen Brennstoffen beschickt werden. Diese dürfen ab dem 01.01.2026 nur mehr unter bestimmten Voraussetzungen eingebaut werden.

Änderung der Ausstellungsberechtigung von Energieausweisen

Grundsätzlich wird im Gebäudeenergiegesetz nicht mehr zwischen den Ausstellungsberechtigungen von Ausweisen für Neu- und für Bestandsgebäude unterschieden. Sofern Aussteller nach Landesrecht bauvorlageberechtigt sind, dürfen sie Ausweise für Wohn- und Nichtwohngebäude erstellen. Personen, welche die Voraussetzungen über Energieberaterschulungen erfüllen, dürfen Ausweise für Nichtwohngebäude nur ausstellen, wenn sie nachweislich die entsprechende Schulung hatten.

Einführung einer befristeten Innovationsklausel

Mit der Einführung der Innovationsklausel können zuständige Behörden weitere Befreiungen bis zum 31.12.2023 zulassen, wenn

- bei einem zu errichtenden Wohn- und Nichtwohngebäude die Treibhausgasemissionen gleichwertig begrenzt und den 0,75-fachen Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes nicht überschreiten oder

- bei Änderungen im Gebäudebestand (Wohn- und Nichtwohngebäude) die Treibhausgasemissionen gleichwertig begrenzt und den 1,4-fachen Wert des Jahres-Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes nicht überschreiten.

Des Weiteren wird bis Ende 2025 bei Quartieren eine Einhaltung der Anforderungen bei Änderungen an Gebäuden über eine gemeinsame Erfüllung sichergestellt. Das bedeutet, dass die Anforderungen in der Gemeinsamkeit erfüllt sein müssen. Jedoch muss jedes Gebäude für sich eine Mindestqualität der geänderten Bauteile aufweisen.

Modellgebäudeverfahren für neue Wohngebäude

Mit dem „Modellgebäudeverfahren“ können Sie laut dem Gebäudeenergiegesetz in Zukunft Anforderungen nachweisen, ohne Berechnungen für den Nachweis durchzuführen. Die Einhaltung der Anforderungen wird vermutet, wenn die Anwendungsvoraussetzungen erfüllt sind. Dazu sind die Gebäudegröße zu bestimmen und die Auswahl der anlagentechnischen Ausstattung vorzunehmen.

Mit Ihrem lösungsorientierten Praxishandbuch „Energieeffizientes und nachhaltiges Bauen nach GEG“ arbeiten Sie stets zuverlässig nach aktuellem Gesetz. Dieser Wegweiser durch den „Paragrafendschungel“ hilft, all die notwendigen Normen und Anforderungen zu verstehen und anzuwenden. Außerdem finden Sie hier praktikable Lösungen zur energieeffizienten Gebäudeplanung für Neubau und Bestand.