Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung: So geht’s

Die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung ist Pflicht – und auch nicht kompliziert. Lesen Sie in diesem Beitrag, welche Anforderungen Ihr Betrieb bei der psychischen Gefährdungsbeurteilung erfüllen muss und wie er der gesetzlichen Pflicht einfach nachkommen kann. Ein Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung entdecken Sie in unserem Muster zur Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung.

Zuletzt aktualisiert am: 23. Dezember 2025

In Kürze:

Die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung erfasst und bewertet systematisch psychische Belastungen am Arbeitsplatz. Diese ergeben sich z.B. aus Arbeitsinhalten, sozialen Beziehungen oder neuen Arbeitsformen. Sie ist gesetzlich verpflichtend.

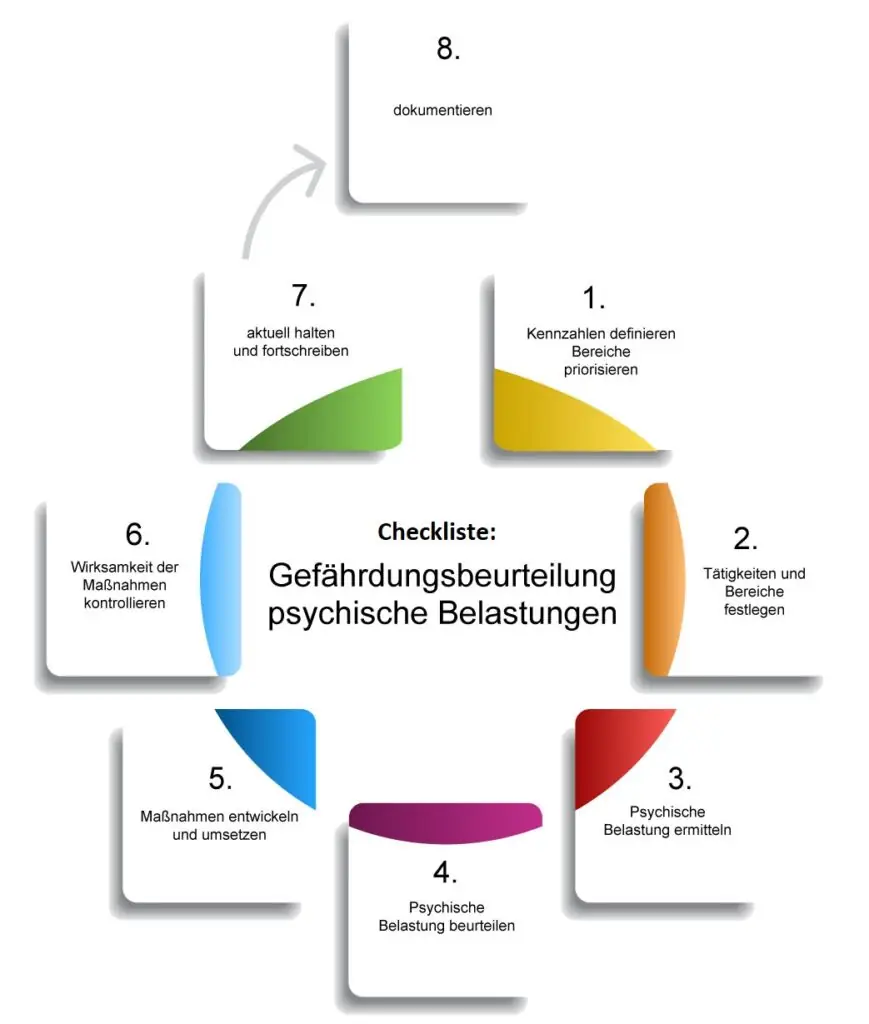

Um die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen durchzuführen, müssen Sie mehrere Schritten gehen – zum Beispiel Bereiche priorisieren, psychische Belastungen ermitteln und beurteilen, Schutzmaßnahmen entwickeln und umsetzen, kontrollieren und natürlich alles dokumentieren.

Ziel ist es, Arbeitsbedingungen sachlich und nachvollziehbar zu verbessern und die psychische Gesundheit der Beschäftigten zu schützen.

Was ist eine Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung?

Die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung (auch psychische Gefährdungsbeurteilung, GBU Psyche oder GB Psych genannt) erfasst und bewertet psychische Belastungen, die in einem Arbeitsumfeld auftreten können. Sie berücksichtigt dabei die Arbeitsbedingungen, wie:

- Arbeitsinhalt/Arbeitsaufgaben

- Arbeitsorganisation

- Arbeitsmittel

- soziale Beziehungen

- neue Arbeitsformen (z.B. das Homeoffice).

Was ist psychische Belastung?

Psychische Belastung am Arbeitsplatz definiert die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) als

Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken.

Bei der Beurteilung von psychischen Belastungen werden also die Merkmale einer Tätigkeit ohne Wertung erfasst und die psychische Wirkung dieser Merkmale auf die Beschäftigten überprüft. Ob die Belastung zur Beanspruchung wird, hängt vom Einzelnen ab.

Was ist die psychische Beanspruchung?

Psychische Beanspruchung am Arbeitsplatz meint die Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum. Sie kann sich entsprechend der aktuellen Verfassung, biografischen und biologischen Prägungen auf das Verarbeiten einer psychisch belastenden Situation auswirken. Die psychische Beanspruchung ist immer individuell und deshalb bei der Gefährdungsbeurteilung nicht messbar.

Ist die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung Pflicht?

Ja, die GB Psych ist Pflicht. Der Gesetzgeber schreibt die Pflicht, für psychische Belastungen eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, an vielen Stellen vor.

- Arbeitsschutzgesetz: Seit 2013 fordert das Arbeitsschutzgesetz ausdrücklich in §5 ArbSchG, dass Arbeitgeber auch solche Gefährdungen für ihre Beschäftigten ermitteln müssen, die sich aus der psychischen Belastung bei der Arbeit ergeben.

- Ebenso sprechen die Betriebssicherheitsverordnung in §3 BetrSichV und die Arbeitsstättenverordnung in §3 ArbStättV davon, dass sowohl physische als auch psychische Gefährdungen in der Gefährdungsbeurteilung der Unternehmen Platz finden müssen.

Unternehmen sind also gesetzlich dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung zu erstellen. Sie müssen außerdem wirksame Schutzmaßnahmen ergreifen und die Maßnahmen auf ihre Wirksamkeit überprüfen sowie die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung regelmäßig aktualisieren.

Wie führen Sie Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen richtig durch?

Der Gesetzgeber fordert zwar, psychische Belastungen am Arbeitsplatz in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Die genauen Inhalte und das genaue Vorgehen werden jedoch in keiner Vorschrift konkretisiert. In ihren „Empfehlungen zur Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung” beschreibt die Gemeinsame Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA) aber einen Korridor, innerhalb dessen sich die konkrete Umsetzung der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung bewegen soll. Diese GDA-Empfehlungen beschreiben Tools, Methoden und Vorgehensweisen.

Die Vorgehensweise nach den GDA-Empfehlungen umfasst mehrere Teilschritte, die aufeinander aufbauen. Die folgende Grafik bietet hierfür eine anschauliche Orientierungshilfe. Wir werden die einzelnen Schritte im folgenden Beitrag näher erläutern.

Schritt 1: Kennzahlen definieren und Bereiche priorisieren

Legen Sie fest, wo Gefährdungsbeurteilungen zuerst vorgenommen werden sollen. Für diese Priorisierung können Sie Krankenstände, Häufung von Gesundheitsbeschwerden, Fluktuation und ähnliche Kennzahlen verwenden. Mit der Bearbeitung der zu erstellenden Gefährdungsbeurteilungen beginnen Sie dort, wo Sie die größten Gefährdungen vermuten.

Schritt 2: Tätigkeiten und Bereiche festlegen

Wie bei allen Gefährdungsbeurteilungen werden auch diejenigen für psychische Gefährdungen nicht für jeden einzelnen Arbeitsplatz gesondert erstellt. Deshalb gilt es, Tätigkeiten und Bereiche festzulegen, die Sie zu Einheiten zusammenfassen und einheitlich beurteilen können. Innerhalb dieser Einheiten sind die psychischen Belastungen am Arbeitsplatz gleichartig oder vergleichbar.

Bei der Bildung von Einheiten besteht Handlungsspielraum, jedoch muss sie nachvollziehbar begründet sein. In der Praxis verschaffen Sie sich anhand von Organigrammen (Aufbau- und Ablauforganisation) einen Überblick und beziehen Stellen- und Tätigkeitsbeschreibungen mit ein.

Schritt 3: Psychische Belastungen ermitteln

Bei der konkreten Ermittlung der psychischen Belastung sind alle Faktoren einzubeziehen, die im betrachteten Arbeitsbereich auftreten können. Tragen Sie dazu zunächst alle vorhandenen Informationen zusammen. Nutzen Sie z.B. bereits durchgeführte Mitarbeiterbefragungen und vorhandene Gefährdungsbeurteilungen, die für andere Gefährdungen bereits erstellt wurden.

Sind Informationen über Gefährdungen nicht vorhanden, müssen Sie diese ermitteln. Um herauszufinden, welche Belastungsschwerpunkte vorliegen, eignet sich eine Mitarbeiterbefragung mit einem standardisierten, unbedingt anonymen (!) Fragebogen. Da der Durchführungs- und Auswertungsaufwand in der Regel überschaubar bleibt, können Sie mit diesem Befragungsinstrument alle Mitarbeiter einbeziehen.

Achtung:

Schriftliche Befragungen sind meist nur ein erster Schritt und geben Hinweise auf mögliche Ursachen für psychische Belastungen, die dann konkretisiert werden müssen. Dazu gehören exemplarische persönliche Interviews und Workshops. Den zeitlichen Aufwand dafür sollten Sie im Maßnahmenplan von vornherein berücksichtigen.

Schritt 4: Psychische Belastung beurteilen: diese Quellen helfen

Sind Maßnahmen zur Reduzierung der psychischen Belastung erforderlich oder nicht? Und wenn ja, welche Maßnahmen sind am besten geeignet? Um diese Fragen zu beantworten, müssen Sie die Ursachen für psychische Belastungen beurteilen.

Für viele Belastungsfaktoren gibt es keine verbindlichen rechtlichen Festsetzungen. Sie müssen sich bei der Beurteilung an die Grundsätze „sachlich begründet“ und „nachvollziehbar“ halten:

- Gibt es arbeitswissenschaftlich belegbare Kriterien oder Schwellenwerte, die aufzeigen, dass Belastungen gesundheitsgefährdend sind?

- Gibt es empirische Vergleichswerte aus dem Betrieb selbst, von Unternehmen der gleichen Branche oder Statistiken von Verbänden und Genossenschaften?

- Auch Workshop-Ergebnisse, die Befragung von internen und externen Experten und die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragungen können zur Beurteilung herangezogen werden.

Bei der Beurteilung selbst geht es darum, einen Soll-Ist-Vergleich anzustellen und mit der Größe des Abstands zwischen „Soll“ und „Ist“ auch die Dringlichkeit einer Veränderung darzustellen.

Schritt 5: Maßnahmen entwickeln und umsetzen: Was ist bis wann zu tun?

Aufbauend auf der Beurteilung entwickeln Sie Maßnahmen zur Förderung von Sicherheit und zum Schutz der Gesundheit. Dabei können Sie sich für geeignete Methoden gegen psychische Belastung am Arbeitsschutzgesetz orientieren. Beginnen Sie zeitnah mit der Umsetzung von Maßnahmen, um ihre nachhaltige Wirksamkeit zu gewährleisten. Auch hier können Sie nachvollziehbar priorisieren, wenn nicht alles auf einmal umgesetzt werden kann.

Schritt 6: Wie Sie die Wirksamkeit der Maßnahmen kontrollieren

Ob Sie Ihre Ziele zum Schutz der Beschäftigten durch geeignete Maßnahmen erreicht haben, muss überprüft werden. Dazu dokumentieren Sie verständlich, ob die Belastung der Beschäftigten verringert werden konnte. Die Wirksamkeit der umgesetzten Maßnahmen können Sie zu einem geeigneten Zeitpunkt z.B. durch eine Mitarbeiterbefragung ermitteln. Nicht wirksame Maßnahmen müssen geprüft und korrigiert werden.

Schritt 7: Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung aktuell halten und fortschreiben

Die durchgeführte Ermittlung psychischer Belastungen müssen Sie stets auf dem aktuellen Stand halten und regelmäßig wieder überprüfen. Sollten sich Ihre betrieblichen Gegebenheiten ändern, z.B. durch neue Organisationsabläufe oder Beschwerden der Beschäftigten, müssen Sie die Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung überarbeiten.

Schritt 8: GB Psych dokumentieren: Diese Angaben dürfen nicht fehlen

Wenn Sie die folgenden Daten der Gefährdungsbeurteilung dokumentieren, dann sind Sie auch rechtlich auf der sicheren Seite:

- Gefährdungen und wie Sie diese jeweils beurteilt haben

- konkrete Arbeitsschutzmaßnahmen (inkl. Terminen und Verantwortlichen)

- Umsetzung der Schutzmaßnahmen

- Überprüfung der Wirksamkeit

- Datum der Erstellung

Muster zur Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung

Für den Aufbau einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen können Sie das folgende Muster zur Orientierung verwenden:

| Merkmalsbereich 2: Arbeitsorganisation |

| Arbeitsablauf |

Beispiele für mögliche Belastungen gemäß GDA-Leitfaden:

|

Ergebnis der psychischen Gefährdungsbeurteilung:

|

| Ermittelt durch: Beobachtung mit Interview |

Beispiele für psychische Belastungen unterschiedlicher Branchen

Für Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und Tätigkeitsfeldern werden sich bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen in Bezug auf psychische Belastungen unterschiedliche Schwerpunkte ergeben. Einige Beispiele aus der Praxis:

Psychische Belastungen in Büro und Verwaltung

Anzusprechen sind hier: Hardware (Stand der Technik), Softwareergonomie, Arbeitszeitgestaltung (feste Arbeitszeiten, Gleitzeit, Kernarbeitszeiten), Pausengestaltung, soziale Beziehungen intern (Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiter und Vorgesetzte), soziale Beziehungen extern (Kunden, Lieferanten).

Produktionsbetriebe: Belastungen in der psychischen Gefährdungsbeurteilung

Qualitätsanforderungen an Produkte (Fertigungstoleranzen), Engpasssituationen, Akkordarbeit, Stückzahlvorgaben je Zeiteinheit, Maschinenverfügbarkeiten, Instandhaltungsproblematik (aufgabenintegrierte Instandhaltung, d.h., Produktionsmitarbeiter übernehmen Instandhaltungstätigkeiten wie Wartung, Inspektion und Instandsetzung), Ausfallzeiten aufgrund ausgegliederter Instandhaltung (Fremdvergabe von Instandhaltungsaufträgen an eigene Abteilungen oder an Fremdfirmen), Mehrschichtbetrieb mit Schichtübergabeproblematiken, eintönige (monotone) Tätigkeiten, Überwachungsaufgaben, ermüdende Tätigkeiten

Handwerksbetriebe: Belastungen in der psychischen Gefährdungsbeurteilung

Vom Mitarbeiter nicht beeinflussbare Zeitvorgaben, fehlender Handlungsspielraum, keine Rückmeldung über den Erfolg der Tätigkeit, fehlende Information über konkrete Arbeitsaufgaben, nicht geeignete und/oder geprüfte Arbeitsmittel (Grund für notwendige teilweise gefährdende Improvisation am Arbeitsplatz)

Beratung und Unterstützung zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung erhalten Sie etwa bei Ihrer zuständigen Berufsgenossenschaft, Unfallkasse und Arbeitsschutzbehörde.

FAQ Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung

Wer darf eine psychische Gefährdungsbeurteilung durchführen?

Der Gesetzgeber sieht die Verantwortung für die Durchführung beim Arbeitgeber. In der Regel wird er aufgrund der Fachkenntnisse die Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie (falls vorhanden) den Betriebsarzt mit einbeziehen. Betriebs- bzw. Personalrat haben bei der Organisation und Durchführung der Gefährdungsbeurteilung Mitbestimmungsrechte.

Es ist anzuraten, die psychische Gefährdungsbeurteilung in bereits vorhandene Strukturen im Unternehmen einzubinden. Dazu gehört u.a. der Arbeitsschutzausschuss (ASA), denn in diesem Gremium sind alle Personen vertreten, die auch an einer psychischen Gefährdungsbeurteilung beteiligt sein sollten:

- Arbeitgeber

- Betriebsrat

- Betriebsarzt

- Fachkraft für Arbeitssicherheit

Bei der Beurteilung psychischer Gefährdungen kann es sinnvoll sein, weitere externe Experten einzubeziehen, z.B. Psychologen, Gesundheits- oder Sozialberater.

Wie oft muss eine psychische Gefährdungsbeurteilung durchgeführt werden?

Laut GDA-Leitlinie muss die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen in angemessenen Zeiträumen aktualisiert bzw. bei veränderten Gegebenheiten angepasst werden.

Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft führt aus, dass folgende Bedingungen darauf hinweisen, dass die GB Psych wiederholt werden sollte:

- auffällige Häufungen von Beschwerden und Krankheitstagen

- hohe Fluktuation

- Unfälle, die auf psychische Belastung hindeuten

- neue arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse oder Vorschriften zur psychischen Belastung

- veränderte Arbeitsbedingungen

Warum muss ich psychische Belastungen in die Gefährdungsbeurteilung aufnehmen?

Wenn Sie die Gefährdungsbeurteilung für psychische Belastungen gewissenhaft in Ihr Betriebsabläufe integrieren, erfüllen Sie nicht nur Ihre Pflicht vor dem Gesetz. Sie schöpfen dabei auch bisher ungenutztes Potenzial aus und verbessern die Mitarbeiterzufriedenheit nachhaltig.

- Kaum eine Erkrankung führt zu so hohen Personalausfällen und so vielen AU-Tagen wie Erkrankungen im Bereich der Psyche. Investitionen in die Resilienz des Unternehmens und der Belegschaft machen sich also ganz direkt bezahlt.

- Gut geführte Unternehmen, die psychische Belastungen konsequent minimieren und ein Augenmerk auf die psychische Gesundheit haben, weisen nicht nur weniger Erkrankungen unter den Beschäftigten auf. Sie haben auch ein besseres Firmenimage, weniger Fluktuation und tun sich leichter, neue Mitarbeiter zu finden.

Beschäftigen Sie sich mit dem Thema – es lohnt sich:

Ursachen für psychische Belastung am Arbeitsplatz sind nicht nur Mobbing, Konflikte oder Burn-out. Oft können Sie niedrigschwellig viel erreichen, indem Sie beispielsweise repetitive Tätigkeiten reduzieren, einzelnen Mitarbeitern größere Handlungsspielräume einräumen oder häufige Störungen und Unterbrechungen minimieren.

Deshalb: Einfach mit der Gefährdungsbeurteilung psychische Belastung anfangen! Auch die Aufsichtsbehörden erwarten von Ihnen keine perfekten Ergebnisse.

Verschaffen Sie sich einen ersten Überblick und verwenden Sie unsere kostenlose Checkliste, um alle erforderlichen Aufgaben abzuhaken.