Die neue Gefahrstoffverordnung 2024

Die Gefahrstoffverordnung 2024 verändert den Arbeitsschutz in vielen Betrieben grundlegend: Strengere Regeln für CMR-Stoffe, neue Pflichten bei Asbest und das verbindliche Exposition-Risiko-Konzept (Ampelmodell) verlangen von Arbeitgebern, ihre Prozesse zu überprüfen und anzupassen. Aber es gibt auch Pflichten, die entfallen. Dieser Beitrag fasst die wichtigsten Änderungen zusammen und zeigt, was Sie jetzt konkret tun müssen, um rechtssicher und praxisnah aufgestellt zu sein.

Zuletzt aktualisiert am: 1. Februar 2025

Die Gefahrstoffverordnung 2024 bringt weitreichende Änderungen für den Umgang mit Gefahrstoffen, verschärft die Regeln für CMR-Stoffe und setzt das Exposition-Risiko-Konzept (Ampelmodell) nun verbindlich um. Auch Ihr Unternehmen muss aktiv werden und seine Prozesse bei der Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe überdenken. Aber der Reihe nach:

Was ist die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)?

Die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) ist eine der zentralen Vorschriften des deutschen Arbeitsschutzrechts. Sie regelt den Umgang mit gefährlichen Stoffen und Gemischen am Arbeitsplatz und schützt so Beschäftigte vor gesundheitlichen Risiken. Die Verordnung basiert auf dem Chemikaliengesetz (ChemG) und konkretisiert wichtige Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG).

Sie enthält Vorschriften zu:

- Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen,

- Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen bestimmter Stoffe sowie

- Sicherheitsmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen.

Die aktuelle Fassung von 2024 (GefStoffV 2024) berücksichtigt dabei auch europäische Vorgaben wie die REACH-Verordnung, die CLP-Verordnung (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung) und die Biozid-Verordnung.

Für wen gilt die Gefahrstoffverordnung?

Die GefStoffV betrifft alle Arbeitgeber, die mit Gefahrstoffen umgehen lassen – unabhängig von der Betriebsgröße oder Branche. Besonders relevant ist sie für:

- Industrie- und Handwerksbetriebe (z. B. Chemie, Bau, Metallverarbeitung),

- Dienstleistungsunternehmen mit Gefahrstoffexposition (z. B. Gebäudereinigung, Schädlingsbekämpfung),

- Planer und Bauherren, die Arbeiten in Bestandsgebäuden beauftragen (z. B. bei Asbestsanierungen).

Kurz gesagt: Jedes Unternehmen, das Gefahrstoffe herstellt, einsetzt, lagert oder entsorgt, muss die Anforderungen der GefStoffV umsetzen.

Die neue Gefahrstoffverordnung 2024

Die Novelle der Gefahrstoffverordnung 2024 war notwendig, um die Verordnung an den aktuellen Stand von EU-Vorgaben und technischen Entwicklungen anzupassen.

Wichtige Treiber waren:

- EU-Recht: Vorgaben aus der REACH-Verordnung, der CLP-Verordnung und der Biozid-Verordnung machten eine Überarbeitung zwingend erforderlich.

- Nationaler Asbestdialog: Neue Erkenntnisse zu Asbest in Bauprodukten führten zu erweiterten Schutzmaßnahmen für Beschäftigte in der Bau- und Renovierungsbranche.

- Exposition-Risiko-Konzept: Das sogenannte Ampelmodell zur risikobasierten Bewertung von Gefahrstoffexpositionen wurde endlich vollständig in die Verordnung integriert.

Die wichtigsten Änderungen der Gefahrstoffverordnung 2024

Die neue Gefahrstoffverordnung 2024 bringt eine Reihe bedeutender Neuerungen mit sich:

- Einführung des Exposition-Risiko-Konzepts („Ampelmodell“):

Eine risikobasierte Bewertung der Expositionen ermöglicht gezieltere Schutzmaßnahmen. - Strengere Regeln für CMR-Stoffe:

Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen und fortpflanzungsgefährdenden Stoffen (CMR-Stoffe) unterliegen verschärften Anforderungen. - Pflicht zur Erstellung von Maßnahmenplänen:

Bei Überschreitung von Arbeitsplatzgrenzwerten für CMR-Stoffe müssen Betriebe Maßnahmenpläne erstellen und diese der Aufsichtsbehörde melden. - Erweiterte Expositionsverzeichnisse:

Die Pflicht zur Führung von Expositionsverzeichnissen erstreckt sich nun auch auf reproduktionstoxische Stoffe der Kategorien 1A und 1B. - Lagerung:

Neben diesen zusätzlichen Pflichten gibt es auch eine, die in Zukunft entfallen soll: KMR-Stoffe der Kategorien 1A und 1B sowie spezifisch zielorgantoxische Stoffe der Kategorie 1 müssen in Zukunft nicht mehr unter Verschluss gelagert bzw. aufbewahrt werden. - Anpassungen für Tätigkeiten mit Asbest:

Ergebnisse des Nationalen Asbestdialogs wurden umgesetzt – inklusive neuer Mitwirkungs- und Informationspflichten für Bauherren und Auftraggeber.

Achtung:

Damit setzt die GefStoffV 2024 höhere Schutzstandards und verpflichtet Unternehmen, ihre Gefährdungsbeurteilungen und Arbeitsschutzmaßnahmen zu aktualisieren.

Das Exposition-Risiko-Konzept: Was bedeutet das Ampelmodell?Ein zentrales Element der GefStoffV 2024 ist die Einführung des Exposition-Risiko-Konzepts (ERK), auch bekannt als Ampelmodell. Das Ampelmodell ermöglicht es, die Gefahrstoffexposition praxisnah zu bewerten und bei Überschreitungen bestimmter Risikoschwellen konkrete Maßnahmenpläne zu erstellen und diese den Aufsichtsbehörden zu melden (vgl. §§ 6-10 GefStoffV).

Das Ampelmodell teilt die Exposition gegenüber Gefahrstoffen in drei verschiedene Kategorien ein. Der Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS) hatte bereits 2007 geeignete Risikoschwellen beschlossen. Das Modell wurde zunächst in einigen Pilotprojekten erprobt.

So funktioniert das Ampelmodell:

- Grün (Akzeptanzbereich):

Die Exposition liegt unterhalb der akzeptablen Risikoschwelle – es sind keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich. - Gelb (Toleranzbereich):

Die Exposition ist erhöht – Arbeitgeber müssen zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen, um das Risiko zu senken. - Rot (Unzulässiger Bereich):

Die Exposition überschreitet die tolerierbare Risikoschwelle – Tätigkeiten dürfen so nicht fortgeführt werden, es besteht sofortiger Handlungsbedarf.

Für krebserzeugende Stoffe ist dieses Modell bereits in den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 910) etabliert und nun verbindlich in der Verordnung verankert.

Besondere Regelungen: Asbest, Biozide & Co.

Asbest: Ergebnisse des Nationalen Asbestdialogs

Asbest bleibt ein hochrelevantes Thema – insbesondere im Baugewerbe und bei Sanierungsarbeiten. Noch immer stecken viele Millionen Tonnen asbesthaltiger Baustoffe in Eternitplatten, Rohren, Fliesen, Teppichen, im Fensterkitt und im Estrich.

Das Ampelmodell teilt Tätigkeiten mit Asbest in drei Risikobereiche ein:

- grünes Risiko (Asbestfaserstaubbelastung unter 10.000 Fasern/m³),

- gelbes Risiko (Asbestfaserstaubbelastung unter 100.000 Fasern/m³) und

- rotes Risiko (Asbestfaserstaubbelastung über 100.000 Fasern/m³).

Je nach Einstufung sind gesonderte Schutzmaßnahmen erforderlich, um die Gesundheit der Beschäftigten zu gewährleisten.

Für Tätigkeiten der funktionalen Instandhaltung an asbesthaltigen Materialien im Rahmen geringer/ mittlerer Risiken (z. B. Schlitzen für Elektroleitungen) sind Arbeitsausführungen jetzt erlaubt – sofern Schutzmaßnahmen und Fachkunde vorliegen. Arbeiten mit hohem Risiko bleiben Fachbetrieben mit Zulassung vorbehalten (vgl. § 11a GefStoffV).

Im Nationalen Asbest-Dialog hatten sich Wohnungswirtschaft, Baugewerbe, Berufsgenossenschaften, Gewerkschaften und die Bundesregierung ursprünglich darauf verständigt, dass Eigentümer bzw. Bauherren die Erkundungspflicht haben und feststellen müssen, welche Gefahrstoffe bei der Sanierung zu erwarten sind. In der fertigen Gefahrstoffverordnung findet sich diese Pflicht nicht mehr. Stattdessen gibt es eine Mitwirkungs- und Informationspflicht für Auftraggeber (§ 5a GefStoffV).

Wer Arbeiten in Bestandsgebäuden beauftragt, muss Unternehmen über mögliche Asbestgehalte, also über das Baujahr (vor oder nach 1993?) informieren. Die tatsächliche Erkundungspflicht liegt bei den ausführenden Betrieben: Sie müssen einschätzen, ob asbesthaltige Baustoffe vorliegen, auf dieser Grundlage ggf. Proben entnehmen bzw. Maßnahmen einleiten. Die Kosten trägt der Auftraggeber/Bauherr. Unternehmen müssen also das Baujahr bei der Gefährdungsbeurteilung berücksichtigen und bei Unsicherheiten eine Erkundung veranlassen.

Biozid-Produkte und Begasungen

Die Gefahrstoffverordnung enthält nun ein eigenes Kapitel (§§ 15a-15h GefStoffV) für den Einsatz von Biozid-Produkten und Begasungen.

- Anforderungen an die Qualifikation der Anwender wurden konkretisiert.

- Der Umgang mit Bioziden ist enger an die EU-Biozid-Verordnung angepasst.

Nationale Besonderheiten

Obwohl viele Regelungen inzwischen durch EU-Recht harmonisiert sind, enthält die GefStoffV weiterhin nationale Besonderheiten – etwa bei Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Gefahrstoffe.

Was müssen Betriebe jetzt tun? – Praxis-Checkliste zur Gefahrstoffverordnung 2024

Ihre nächsten Schritte

- Gefährdungsbeurteilungen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen aktualisieren: Neue Expositionen und Risikobewertungen (Ampelmodell) einbeziehen.

- Maßnahmenpläne erstellen: Bei Überschreitungen von Grenzwerten sofort Maßnahmen definieren und dokumentieren.

- Expositionsverzeichnisse erweitern: Auch reproduktionstoxische Stoffe (Kategorie 1A/1B) aufnehmen.

- Meldepflichten beachten: Überschreitungen und Maßnahmenpläne an die zuständige Aufsichtsbehörde übermitteln.

- Beschäftigte schulen: Unterweisungen zu neuen Regeln für CMR-Stoffe, Asbest und Biozide durchführen.

- Kooperation mit Auftraggebern verbessern: Informationspflichten bei Tätigkeiten in Bestandsgebäuden (z. B. Asbest) sicherstellen.

Tipp: Führen Sie ein internes Audit durch, um Lücken im Gefahrstoffmanagement zu identifizieren.

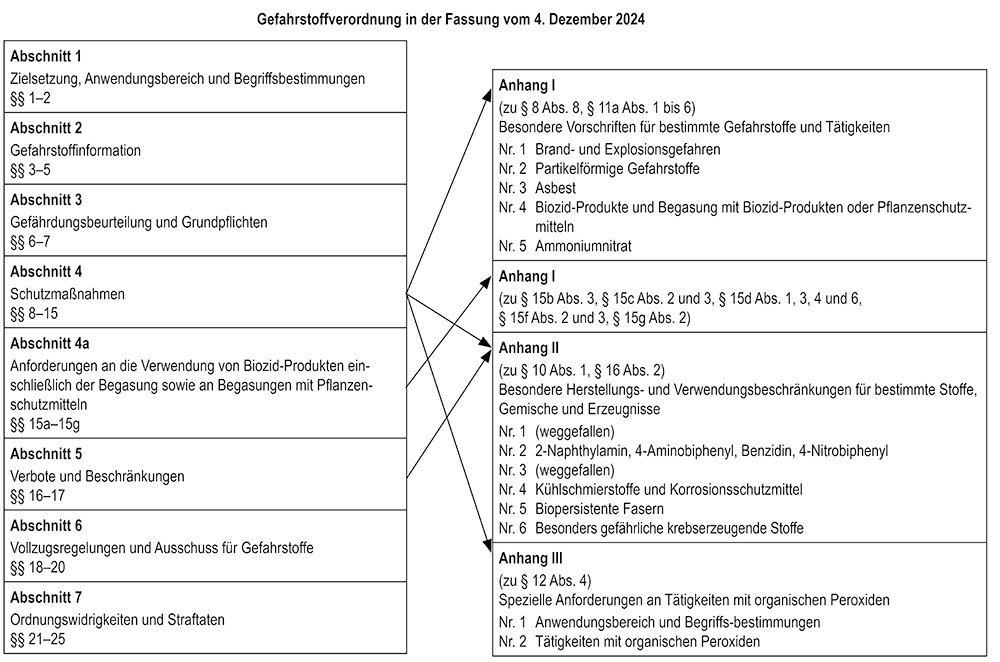

Aufbau neue Gefahrstoffverordnung 2024: So ist sie strukturiert

Die Gefahrstoffverordnung ist übersichtlich gegliedert und besteht aus einem Paragrafenteil mit acht Abschnitten sowie drei Anhängen.

|

Paragrafenteil

Abschnitt 1: Zielsetzung, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

Abschnitt 2: Gefahrstoffinformation

Abschnitt 3: Gefährdungsbeurteilung und Grundpflichten

Abschnitt 4: Schutzmaßnahmen

Abschnitt 5: Verbote und Beschränkungen

Abschnitt 6: Vollzugsregelungen und Ausschuss für Gefahrstoffe

Abschnitt 7: Ordnungswidrigkeiten und Straftaten

|

|

Anhänge

Anhang I: Besondere Vorschriften für bestimmte Gefahrstoffe und Tätigkeiten

Anhang II: Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse

Anhang III: Spezielle Anforderungen an Tätigkeiten mit organischen Peroxiden

|

Während der Paragrafenteil der Verordnung die grundlegenden Anforderungen enthält, sind in den Anhängen weitere Einzelheiten zu den jeweiligen Regelungsbereichen ausgeführt.

Technische Regeln für Gefahrstoffe

Da die Verordnung mit zahlreichen unbestimmten Rechtsbegriffen arbeitet, die einer Erläuterung in Technischen Regeln bedürfen, kommt dem technischen Regelwerk eine sehr wichtige Rolle bei der Anwendung der Verordnung zu.

Die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) konkretisieren die Anforderungen der GefStoffV und beschreiben, wie Arbeitgeber die gesetzlichen Vorgaben erfüllen können.

Handlungsanleitungen der Berufsgenossenschaften

Die Unfallversicherungsträger (Berufsgenossenschaften) erarbeiten seit vielen Jahren gefährdungsbezogene arbeitsverfahrens- und tätigkeitsspezifische Handlungsanleitungen, in denen geeignete Schutzmaßnahmen entsprechend dem Stand der Technik dargestellt werden. Bei der Umsetzung dieser Handlungsanleitungen in die betriebliche Praxis muss der Arbeitgeber aber darauf achten, ob die dort beschriebenen Verhältnisse, aus denen die Schutzmaßnahmen abgeleitet werden, mit der Situation im eigenen Betrieb auch übereinstimmen.

Fazit neue Gefahrstoffverordnung 2024

Die neue Gefahrstoffverordnung 2024 stärkt den Arbeitsschutz und erhöht die Anforderungen an Unternehmen.

Besonders die Verpflichtung zu Maßnahmenplänen, die erweiterten Expositionsverzeichnisse und das Ampelmodell bedeuten für viele Betriebe zusätzlichen Handlungsbedarf – bieten aber auch mehr Rechtssicherheit und klarere Bewertungsgrundlagen.