Kennzeichnung von Gefahrstoffen: so geht’s richtig

In diesem Beitrag erfahren Sie, worauf es bei der Gefahrstoffkennzeichnung nach aktuellen EU-Recht ankommt.

Zuletzt aktualisiert am: 23. Dezember 2025

Was ist die Gefahrstoffkennzeichnung?

Gefahrstoffkennzeichen sind standardisierte Angaben, die schnell und prägnant über die Gefahren einer Chemikalie informieren. Diese Angaben müssen im Sicherheitsdatenblatt und auf den Etiketten der Gefahrstoffe zu finden sein.

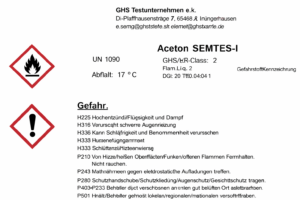

Für die Kennzeichnung von Gefahrstoffen gibt Ihnen die CLP-Verordnung in Europa bestimmte Pflichtangaben vor. Sie umfassen

- den Namen des Stoffs oder Gemischs sowie

- Piktogramm/Gefahrensymbole, auch Gefahrstoffzeichen genannt

- Signalwort („Gefahr“ oder „Achtung“)

- zusätzliche Gefahrenhinweise (H-Sätze einschließlich EUH-Hinweise) für stoffspezifische Gefahren sowie Sicherheitshinweise (P-Sätze) – das sind Hinweise zu Prävention, Reaktion, Lagerung und Entsorgung

Gesetzliche Grundlage zur Kennzeichnung der Gefahrstoffe

Vorschriften zur Kennzeichnung von Gefahrstoffen gibt es in Europa seit 1967 (Richtlinie 67/548/EWG). Sie wurden in Deutschland erstmals in der Arbeitsstoffverordnung von 1971 umgesetzt und in den folgenden Jahren auf immer mehr Stoffe und Gemische ausgeweitet.

Einschneidende Neuregelungen für Gefahrstoffzeichen brachte das Global Harmonisierte System (GHS) der Vereinten Nationen 2002, ein weltweit einheitliches System zur Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen.

Umgesetzt wurde das GHS in Europa mit der CLP-Verordnung 2009. Die CLP-Verordnung legt fest, wie Gefahrenpiktogramme, Signalwörter und Sicherheitshinweise verwendet und angeordnet werden müssen.

Wer ist verantwortlich für die Kennzeichnung von Gefahrstoffen?

Verantwortlich für die Kennzeichnung von Gefahrstoffen im Sicherheitsdatenblatt und auf den Gebinden sind die Hersteller, Importeure bzw. Händler von Gefahrstoffen. Dann gibt es noch den Fall, dass Gefahrstoffe innerbetrieblich gekennzeichnet werden müssen, weil sie vor Ort synthetisiert wurden oder in kleinere Gebinde abgefüllt. Verantwortlich ist hier der individuelle Arbeitgeber.

Innerbetriebliche Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Die Regelungen der CLP-Verordnung zur Gefahrstoffkennzeichnung beziehen sich lediglich auf das Inverkehrbringen von Gefahrstoffen, d.h. also auf die (außerbetriebliche) Abgabe an andere.

Auch Beschäftigte, die innerbetrieblich mit gefährlichen Stoffen umgehen, benötigen Informationen über die Gefährdungen, die von diesen Produkten ausgehen. Diesem Ziel hat sich die TRGS 201 „Einstufung und Kennzeichnung bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen“ verschrieben.

Wann sind Stoffe nach GHS gefährlich und müssen gekennzeichnet werden?

Stoffe gelten nach GHS als gefährlich, wenn sie aufgrund ihrer Eigenschaften mindestens einer Gefahrenklasse zugeordnet werden können:

- Physikalisch-chemische Gefahren

- Gefahren für die menschliche Gesundheit

- Gefahren für die Umwelt

Diese Bedeutung hat das Piktogramm für Gefahrstoffe bei der Gefahrstoffkennzeichnug

Wichtig für die Etikettierung von Gefahrstoffen sind spezifische Gefahrensymbole, auch Piktogramm für Gefahrstoffe genannt, die die Gefahren und Risiken dieser Stoffe verdeutlichen. Diese Symbole sind standardisiert und werden international verwendet.

Gefahrenpiktogramme sind rot umrandete auf die Spitze gestellte Vierecke mit einem schwarzen Symbol auf weißem Hintergrund. Jedem Piktogramm ist eine Bezeichnung und ein Code zugeordnet. Ein Piktogramm kann für mehrere Gefahrenklassen stehen.

GHS-Kennzeichen – Übersicht:

Physikalisch-chemische Gefahren

- Explodierende Bombe (explosiv): Der Stoff kann explodieren, wenn er Schlag, Reibung, Feuer oder anderen Zündquellen ausgesetzt wird.

- Flamme (entzündlich): Der Stoff ist leicht entzündlich und kann bei Kontakt mit Flammen, Funken oder Hitze Feuer fangen.

- Flamme über einem Kreis (brandfördernd): Der Stoff kann Brände verursachen oder verstärken, indem er Sauerstoff abgibt.

- Gasflasche (Gase unter Druck): Der Stoff ist ein Gas unter Druck, das explodieren kann, wenn es erhitzt wird.

- Ätzwirkung (metallkorrosiv): Der Stoff kann schwere Hautverätzungen und Augenschäden verursachen.

Gefahren für die menschliche Gesundheit

- Ätzwirkung (metallkorrosiv): Der Stoff kann schwere Hautverätzungen und Augenschäden verursachen.

- Totenkopf mit gekreuzten Knochen (giftig): Der Stoff ist giftig und kann bei Verschlucken, Einatmen oder Hautkontakt schwere Gesundheitsschäden oder sogar den Tod verursachen.

- Gesundheitsgefahr (systemische Gesundheitsgefahr): Der Stoff kann Krebs, erbgutverändernde Wirkungen oder andere schwere Gesundheitsschäden verursachen.

- Ausrufezeichen (Gesundheitsgefahr): Der Stoff kann bei Einatmen, Verschlucken oder Hautkontakt Reizungen, Allergien oder Schläfrigkeit verursachen.

Gefahren für die Umwelt

- Toter Fisch (umweltgefährlich): Der Stoff ist gefährlich für Wasserorganismen und kann langfristig schädliche Auswirkungen auf die Umwelt haben.

Hier finden Sie diese Gefahrenpiktogramme als PDF.

Signalwörter: Gefahr oder Achtung

Zusätzlich zum Piktogramm finden Sie auf dem Gefahrstoffetikett die Signalwörter „Gefahr“ oder „Achtung“.

- Das Signalwort „Gefahr“ weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen, Gesundheitsschäden oder sogar zum Tod führen können. Beispielsweise Gefahrstoffe der Kategorie 1, wie etwa stark ätzende Substanzen oder stark krebserzeugende Stoffe.

- Das Signalwort „Achtung“ wird verwendet, um auf weniger schwerwiegende, aber dennoch potenziell gefährliche Situationen hinzuweisen. Zum Beispiel bei Stoffen der Kategorie 2, die eine Reizwirkung auf die Haut oder die Augen haben können.

Risiken bei falscher Gefahrstoffkennzeichnung

Die falsche Kennzeichnung von Gefahrstoffen kann eine Reihe von ernsthaften Risiken und Gefahren mit sich bringen. Um nur drei zu nennen: Personen, die mit falsch gekennzeichneten Gefahrstoffen arbeiten, können ungeschützt gefährlichen Substanzen ausgesetzt sein, was zu akuten oder chronischen Gesundheitsproblemen führen kann.

Ohne korrekte Gefahrstoffkennzeichnung kann es außerdem zu Verwechslungen kommen, die Unfälle wie Explosionen, Brände oder chemische Reaktionen verursachen.

Im Fall eines Unfalls kann eine falsche Etikettierung von Gefahrstoffen die Notfallmaßnahmen behindern, da Rettungskräfte möglicherweise nicht über die richtigen Informationen verfügen, um effektiv zu reagieren.