Technische Dokumentation – Alles, was Sie wissen müssen

Technische Dokumentation ist mehr als eine gesetzliche Pflicht – sie ist der Schlüssel zu Produktsicherheit, Rechtssicherheit und Kundenbindung. In diesem Beitrag erfahren Sie, was gute Dokumentation ausmacht, welche Normen und Gesetze gelten, wie der Erstellungsprozess aussieht und welche Tools dabei helfen – von Redaktionssystemen bis hin zu modernen Content-Delivery-Lösungen.

Zuletzt aktualisiert am: 21. August 2025

Workflow: Wie erstellt man eine Technische Dokumentation?

Der Dokumentationsprozess Schritt für Schritt

Für ein neues Produkt soll eine begleitende Dokumentation erstellt werden. Der Entstehungsprozess technischer Dokumentation folgt in der Regel einem klar strukturierten, mehrstufigen Ablauf, der sowohl methodisches Vorgehen als auch enge Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen erfordert.

| Phasen | Tätigkeiten | Ergebnisse |

|---|---|---|

| Schritt 1: Ziele festlegen | Grundlagen klären und Rahmenbedingungen definieren:

• Produkt |

Anforderungskatalog |

| Schritt 2: Konzipieren | • Medien • Arbeitsmittel • Struktur • Layout • Informationsbedarf |

Konzept |

| Schritt 3: Entwerfen | • Gliederung • Modularisierung • Layout • Visualisierung • Texte |

Entwurf |

| Schritt 4: Revidieren | • Begutachtung • Lektorat • Expertenbewertung |

Stellungnahmen |

| Schritt 5: Überarbeiten | • Begutachtung • Lektorat • Benutzertest • ggf. Überarbeitung • Übersetzung wenn erforderlich |

Freigabeversion |

| Schritt 6: Publizieren | • Druck • PDF-Erstellung • ggf. App oder Online-Bereitstellung • Verteilungsprozess |

Informationsprodukt |

Vom Konzept zur Freigabe im Detail

Die Konzeptionsphase ist ein entscheidender erster Schritt bei der Erstellung einer Technischen Dokumentation. In dieser Phase werden die Grundlagen gelegt, um sicherzustellen, dass das Enddokument die Anforderungen der Zielgruppe erfüllt und den Zweck der Dokumentation vollständig abdeckt. Sie umfasst eine sorgfältige Zielgruppenanalyse, die Definition des Zwecks und Inhalts sowie eine durchdachte Struktur und Ressourcenplanung. Eine klare Konzeption hilft, späteren Mehraufwand zu vermeiden und stellt sicher, dass die Dokumentation effizient erstellt und von der Zielgruppe verstanden wird.

Nachdem die Anforderungen an die Dokumentation während der Konzeptphase zusammengestellt sind, Produkt- und Zielgruppenanalyse sowie die Risikobeurteilung vorliegen und auch das Strukturierungs- und Modularisierungkonzept stehen, geht es nun um die Erstellung der Dokumentation. Schwerpunkte dieser Arbeit sind:

- Ausformulieren und Strukturieren der Texte in zielgruppengerechter Sprache

- lesefreundliche Seitengestaltung und Navigationshilfsmittel, mit denen der Benutzer schnell das findet, was er wissen muss

- verständliche Visualisierungselemente, die den Text sinnvoll ergänzen und dem Benutzer „zeigen“, was er zu tun hat

Die Prüfung einer Anleitung hinsichtlich der formalen und strukturellen Anforderungen sollte durch einen Technischen Redakteur oder erfahrenen Mitarbeiter der technischen Redaktion durchgeführt werden. Natürlich muss eine Prüfung der Inhalte und insbesondere der Vollständigkeit auch durch Fachleute aus den Entwicklungsabteilungen erfolgen. Folgende Punkte sollten bei der Prüfung berücksichtigt werden:

- Identifizierung – Die Anleitung muss klar auf das Produkt bezogen sein.

- Informationen – Für den sicheren Betrieb des Produktes muss der Benutzer die benötigten Informationen in der Anleitung auffinden und diese ohne Probleme wahrnehmen und verstehen können.

- Vollständigkeit sicherheitsrelevanter Informationen – Ein Produkt kann nur dann sicher betrieben werden, wenn der Benutzer alle notwendigen sicherheitsrelevanten Informationen erhält.

Nach Erstellung und Qualitätssicherung bzw. Prüfung muss im Rahmen der hierarchischen Organisation eine Dokumentation von dafür autorisierten Mitarbeitern freigegeben werden. Erst damit darf die Dokumentation aus Unternehmenssicht nach außen verteilt werden. Dieser formale Schritt kann große Bedeutung für eventuell später auftretende Haftungsfragen haben. Die Freigabe stellt die formale Erlaubnis dar, die Dokumentation an nachfolgende Prozesse weiterzugeben, wie z.B. zur Übersetzung, Verteilung oder Publikation.

Das Zusammenspiel zwischen QS, Konstruktion und Entwicklung

Eine effektive technische Dokumentation entsteht durch das enge Zusammenspiel zwischen Qualitätssicherung (QS), Konstruktion und Entwicklung. Die Konstrukteure und Entwickler liefern das fachliche Know-how zu Produkten, Funktionen und Prozessen – sie sind die primären Informationsquellen für die Dokumentation. Die technischen Redakteure greifen auf diese Informationen zu und erstellen daraus verständliche, zielgruppengerechte Inhalte.

Die Qualitätssicherung überwacht und begleitet diesen Prozess. Sie stellt sicher, dass die Dokumentation den relevanten Normen, Richtlinien und internen Qualitätsstandards entspricht. Dabei prüft sie u. a. auf technische Richtigkeit (in Zusammenarbeit mit der Konstruktion), sprachliche Qualität, Struktur sowie die Einhaltung gesetzlicher Anforderungen.

Die Normenreihe DIN EN ISO 9000 definiert die Anforderungen an ein wirksames Qualitätsmanagement in Unternehmen. Lesen Sie hier mehr zum Thema „Qualitätsmanagement„.

Die wichtigsten Normen der Normenreihe sind:

-

ISO 9000 Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe

-

ISO 9001 Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (Zertifizierungsnorm)

-

ISO 9004 Leiten und Lenken für den nachhaltigen Erfolg einer Organisation – Ein Qualitätsmanagementansatz

-

ISO 19011 Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen

Ein enger Austausch – beispielsweise über regelmäßige Reviews oder gemeinsame Freigabeprozesse – stellt sicher, dass Informationen korrekt, vollständig und konsistent dokumentiert werden. So entsteht eine technische Dokumentation, die nicht nur benutzerfreundlich ist, sondern auch rechtlich absichert und das Produkt professionell ergänzt.

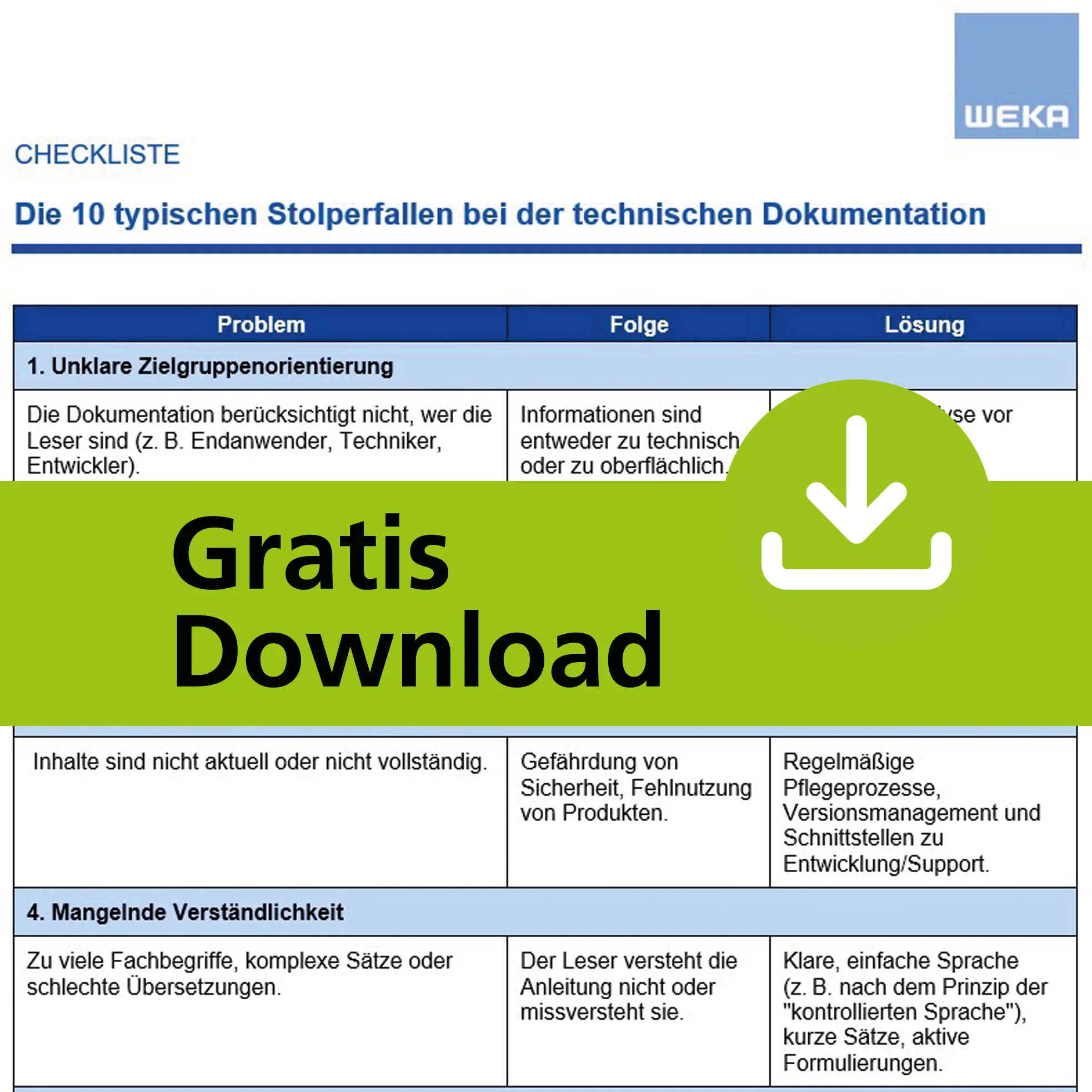

10 Stolperfallen & typische Fehler und wie Sie sie vermeiden können

| Problem | Folge | Lösung | |

|---|---|---|---|

| 1 | Unklare Zielgruppenorientierung | Informationen sind entweder zu technisch oder zu oberflächlich. | Zielgruppenanalyse vor Beginn – Sprache, Wissensstand und Bedürfnisse klären. |

| 2 | Unstrukturierte oder inkonsistente Inhalte | Der Leser verliert die Orientierung | Klare Struktur, konsistente Terminologie (z. B. mithilfe eines Redaktionsleitfadens oder Styleguides). |

| 3 | Unzureichende oder veraltete Informationen | Gefährdung von Sicherheit, Fehlnutzung von Produkten. | Regelmäßige Pflegeprozesse, Versionsmanagement und Schnittstellen zu Entwicklung/Support. |

| 4 | Mangelnde Verständlichkeit | Der Leser versteht die Anleitung nicht oder missversteht sie. | Klare, einfache Sprache (z. B. nach dem Prinzip der „kontrollierten Sprache“), kurze Sätze, aktive Formulierungen. |

| 5 | Fehlende Visualisierung | Der Leser kann sich Prozesse oder Bauteile nicht vorstellen. | Zielgerichteter Einsatz von Bildern, Piktogrammen, Tabellen und Flussdiagrammen. |

| 6 | Rechtliche und normative Versäumnisse | Rechtliche Konsequenzen, Produkthaftungsrisiken | Normgerechte Erstellung, enge Abstimmung mit Qualitätssicherung und Recht. |

| 7 | Fehlende Modularisierung und Wiederverwendbarkeit | Hoher Pflegeaufwand, inkonsistente Informationen. | Modulares Schreiben, Einsatz von Content-Management-Systemen (CMS), Single-Source-Publishing. |

| 8 | Technologische Vernachlässigung | Schlechte Nutzererfahrung, kein Zugriff auf interaktive Inhalte. | Moderne Formate wie HTML5, responsives Design, interaktive Anleitungen oder Augmented Reality prüfen. |

| 9 | Fehlende Zusammenarbeit mit Fachabteilungen | Fachlich ungenaue oder irrelevante Informationen. | Frühzeitige und kontinuierliche Einbindung aller Stakeholder. |

| 10 | Unzureichende Qualitätssicherung | Fehlerhafte oder schwer nutzbare Dokumentation. | Reviews, Testläufe mit echten Nutzern, Qualitätssicherungsprozesse einführen. |

Vermeiden Sie Fehler beim Erstellen der technischen Dokumentation mithilfe dieser Checkliste:

Inhalte & Aufbau: Wie ist eine Technische Dokumentation strukturiert?

Struktur: wie ist die Technische Doku aufgebaut?

Eine technische Dokumentation sollte so aufgebaut sein, dass der Nutzer leicht zu den benötigten Informationen gelangt. Typische Gliederungspunkte sind:

- Einleitung mit Zweck und Zielgruppe

- Inhaltsverzeichnis

- Schritt-für-Schritt-Anleitungen

- Technische Daten und Spezifikationen

- Sicherheitshinweise

- Fehlersuche und Wartung

- Anhang mit zusätzlichen Informationen

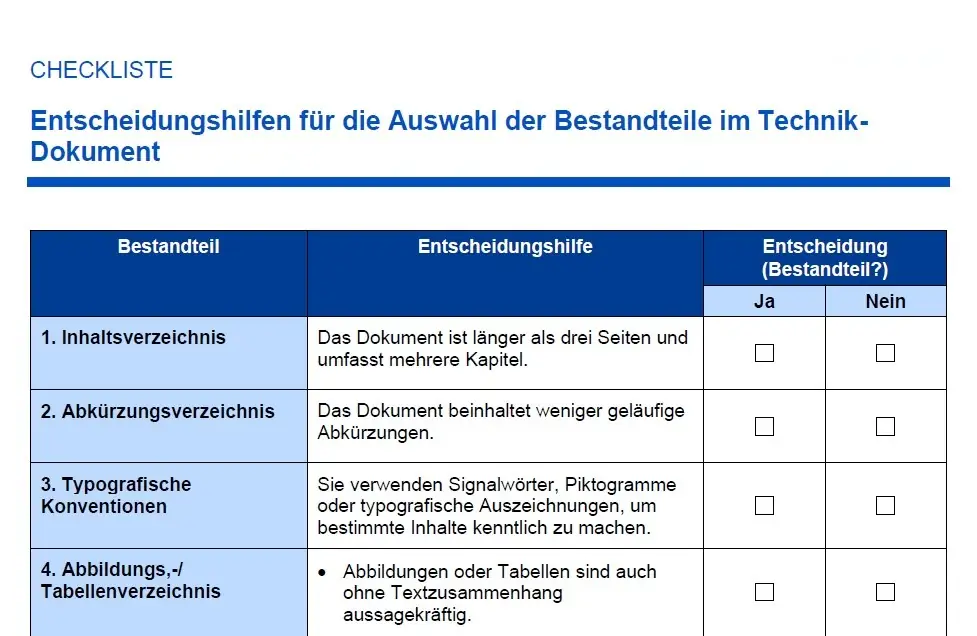

Jedes Technik-Dokument braucht bestimmte Mindestbestandteile wie z.B. Sicherheitshinweise und die Anleitungen zur Bedienung, um das Produkt, die Maschine oder Anlage überhaupt zu bedienen. Bestandteile wie Inhalts- oder Stichwörterverzeichnis helfen dem Benutzer, Informationen zu finden, andere wie etwa ein Fachwörterverzeichnis oder ein Wegweiser machen ein Dokument noch benutzerfreundlicher.

Mindestbestandteile der technischen Dokumentation

Nicht für jedes Dokument sind alle Bestandteile geeignet. Bei sehr kurzen Technik-Dokumenten, beispielsweise einer einseitigen Anleitung eine Eieruhr, braucht man sicher weder Inhalts- noch Stichwörterverzeichnis. Mindestens muss aber jede Anleitung folgende Bestandteile beinhalten:

- Titelblatt

- Impressum

- Allgemeine Sicherheitshinweise

- Haupttext

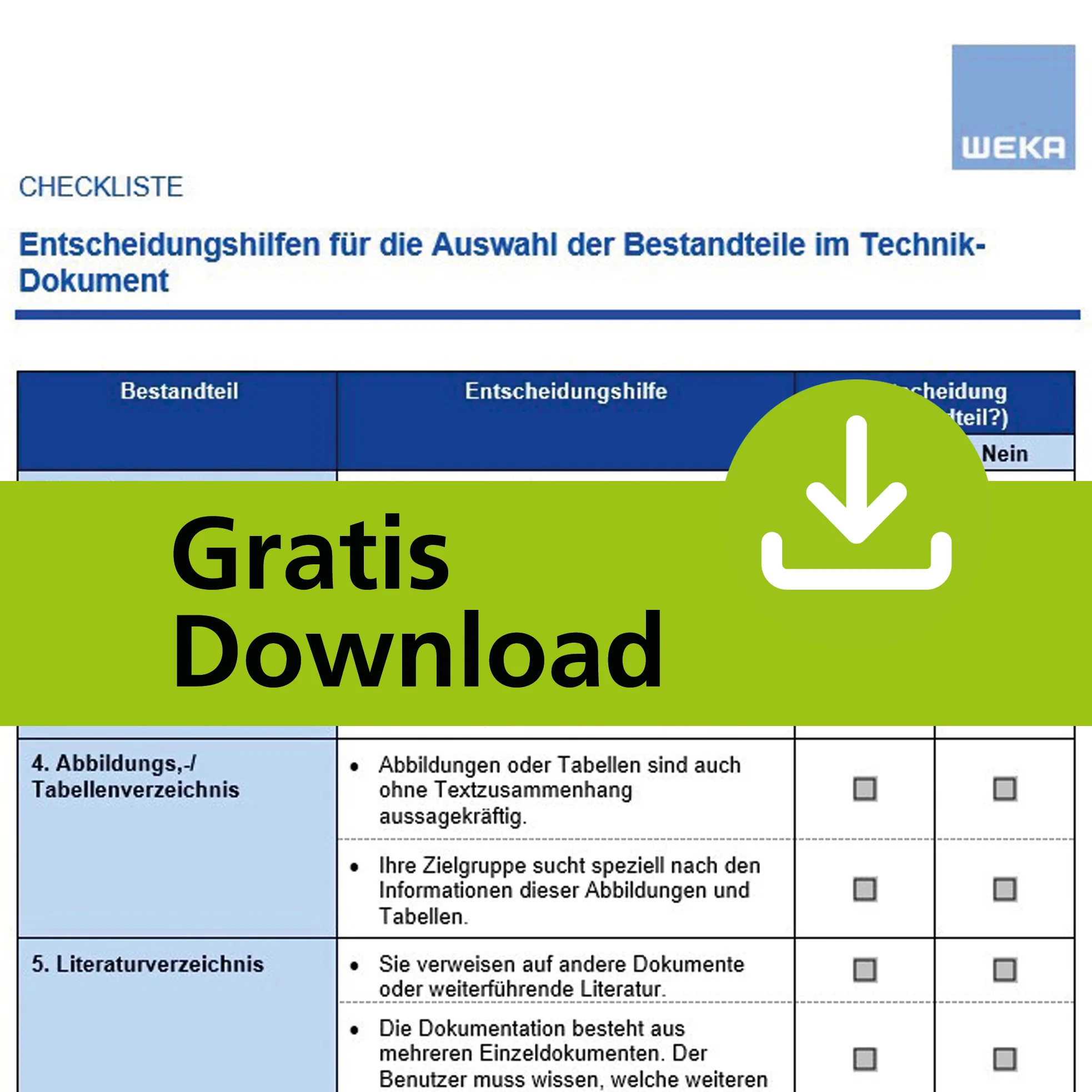

Entscheidungshilfen für die Auswahl der richtigen Bestandteile im Technik-Dokument:

| Bestandteil | Entscheidungshilfen |

|---|---|

| Inhaltsverzeichnis | Das Dokument ist länger als drei Seiten und umfasst mehrere Kapitel. |

| Abkürzungsverzeichnis | Das Dokument beinhaltet weniger geläufige Abkürzungen. |

| Typografische Konventionen | Sie verwenden Signalwörter, Piktogramme oder typografische Auszeichnungen, um bestimmte Inhalte kenntlich zu machen. |

| Abbildungs-/Tabellenverzeichnis | • Abbildungen oder Tabellen sind auch ohne Textzusammenhang aussagekräftig. • Ihre Zielgruppe sucht speziell nach den Informationen dieser Abbildungen und Tabellen. |

| Literaturverzeichnis | • Sie verweisen auf andere Dokumente oder weiterführende Literatur. • Die Dokumentation besteht aus mehreren Einzeldokumenten. Der Benutzer muss wissen, welche weiteren Dokumente es gibt. |

| Fachwörterverzeichnis (Glossar) | • Ihre Zielgruppe muss Fachausdrücke kennen, um mit dem Produkt, oder Maschine oder Anlage zu arbeiten. • Sie benutzen Fachausdrücke, die Ihre Zielgruppe nicht kennt oder anders versteht. • Sie verwenden fachspezifische Abkürzungen. |

| Stichwörterverzeichnis (Index) | • Ihre Zielgruppe sucht Informationen gerne über den Index. • Der Index ergänzt das Inhaltsverzeichnis als zusätzliche Suchhilfe; dafür sollte das Dokument umfangreicher sein. |

Welche Inhalte braucht Ihre Technische Dokumentation?

Unsere Checkliste hilft Ihnen bei der Entscheidung. Hier ein Auszug:

Diese Inhalte dürfen nicht fehlen: Produktlebenszyklus, Sicherheit, Inbetriebnahme, Wartung, Fehlersuche

Eine technische Dokumentation enthält alle wesentlichen Informationen, die erforderlich sind, um ein Produkt über seinen gesamten Produktlebenszyklus hinweg sicher, korrekt und effizient zu verwenden. Sie begleitet das Produkt von der Inbetriebnahme über den täglichen Betrieb bis hin zur Stilllegung oder Entsorgung und berücksichtigt dabei unterschiedliche Anforderungen in den einzelnen Phasen.

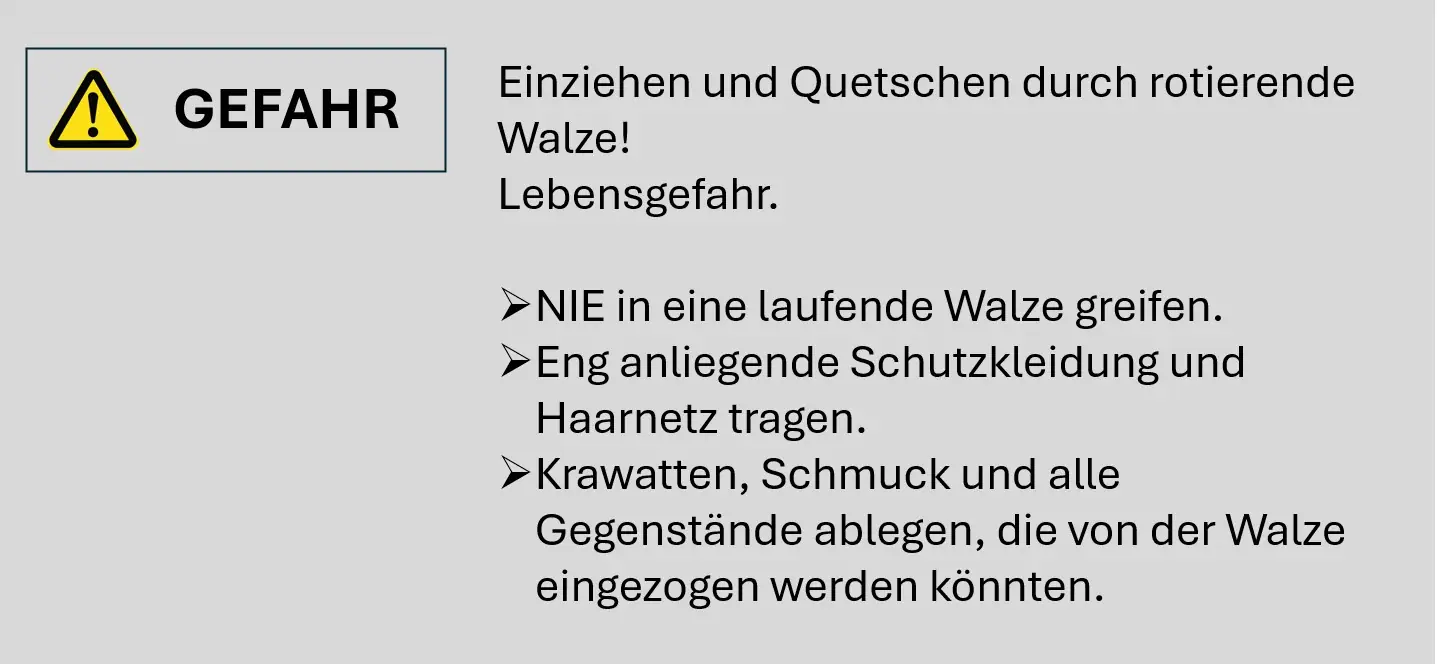

Eine technische Dokumentation enthält alle notwendigen Informationen, um ein Produkt sicher, korrekt und effizient zu nutzen. Besonders wichtig sind dabei klare Sicherheitshinweise, die den Benutzer vor Gefahren schützen und den sicheren Umgang mit dem Produkt gewährleisten – etwa durch Warnsymbole, Verhaltensempfehlungen und Hinweise auf Schutzmaßnahmen. Die Inbetriebnahme beschreibt Schritt für Schritt, wie das Produkt richtig montiert, angeschlossen und gestartet wird. Im Abschnitt zur Wartung finden sich Anleitungen zur regelmäßigen Pflege und Inspektion, um die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer des Produkts zu erhalten. Für den Fall von Problemen bietet die Dokumentation eine strukturierte Anleitung zur Fehlersuche, die typische Störungen beschreibt und mögliche Lösungen aufzeigt – oft in Form von Tabellen, Checklisten oder Entscheidungsbäumen.

Pflicht vs. freiwillige Inhalte – was ist sinnvoll?

In der technischen Dokumentation wird zwischen Pflichtangaben und freiwilligen Inhalten unterschieden. Pflichtangaben sind gesetzlich oder normativ vorgeschrieben und müssen enthalten sein, um rechtliche Vorgaben, Sicherheitsanforderungen und Produkthaftungspflichten zu erfüllen. Freiwillige Inhalte sind hingegen nicht zwingend, können aber den Nutzwert der Dokumentation erheblich erhöhen und das Nutzungserlebnis verbessern.

Zu den wichtigsten Pflichtangaben gehören:

- Sicherheits- und Warnhinweise (z. B. zu Strom, Druck, Hitze, beweglichen Teilen)

- Bestimmungsgemäße Verwendung (was darf mit dem Produkt gemacht werden – und was nicht?)

- Technische Daten (z. B. Maße, Stromaufnahme, Drehzahlen, Grenzwerte)

- Montage- und Betriebsanleitung

- Wartungs- und Instandhaltungshinweise

- Angaben zur Außerbetriebnahme und Entsorgung

- Angaben zum Hersteller (Firmenname, Adresse, ggf. CE-Kennzeichnung)

- Versionierung und Gültigkeit der Dokumentation

Fehlen diese Inhalte oder sind sie unvollständig, kann das rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

Freiwillige Inhalte sind nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber oft aus Sicht der Nutzerfreundlichkeit sehr sinnvoll. Sie erhöhen die Verständlichkeit, Effizienz und Benutzerakzeptanz der Dokumentation. Beispiele dafür sind:

- Einführung oder Überblickskapitel

- Glossar mit Fachbegriffen

- Index oder Suchfunktionen (bei digitalen Dokus)

- Häufige Fragen (FAQ)

- Interaktive Elemente, z. B. Animationen oder Videos

- Kontextbezogene Hilfestellungen, z. B. Tooltips oder Schritt-für-Schritt-Videos

- Hinweise zur Fehlbedienung, die über die Pflichtangaben hinausgehen

Diese freiwilligen Inhalte helfen insbesondere weniger erfahrenen Anwendern, das Produkt sicherer und effizienter zu nutzen. In vielen Fällen reduzieren sie außerdem den Supportaufwand und stärken die Kundenzufriedenheit.

Best Practices und Beispiele – das Konzept hinter einer gelungenen Technischen Dokumentation

| Best Practices | Beispiele | |

|---|---|---|

| Zielgruppenorientierung | Inhalte und Sprache sind auf Bedürfnisse und Vorwissen der Endnutzer angepasst. | ► Bedienungsanleitung für Haushaltsgerät: Funktionen mit einfachen Worten und Bildern erklärt

►Wartungshandbuch für Techniker: präzise Fachsprache und Tabellen |

| Klarheit und Verständlichkeit | Einsatz klarer Sprache, Vermeidung von Mehrdeutigkeit, langen Sätzen, unklaren Begriffen | ► Statt „Das Gerät kann unter Umständen beschädigt werden.“ → „Achtung: Unsachgemäße Handhabung kann das Gerät beschädigen.“ |

| Norm- und rechtssichere Struktur | Klarer, einheitlicher Aufbau nach internationalen Standards, z.B. IEC/IEEE 82079-1, DIN EN ISO 20607 | ► Sicherheits- und Warnhinweise klar gekennzeichnet nach ISO 3864 mit Signalwörtern wie „Gefahr“, „Warnung“, „Achtung“. |

| Modularisierung und Wiederverwendbarkeit | Inhalte als eigenständige Informationsbausteine erstellt (z. B. DITA, iiRDS), die für unterschiedliche Produkte oder Formate wiederverwendet werden können. | ► Ein Unternehmen erstellt Wartungshinweise als einzelne Module, die je nach Produktvariante automatisch zusammengesetzt werden. |

| Visuelle Unterstützung | Nutzung von klaren, selbsterklärenden Grafiken, Piktogrammen, Fotos | ►Benutzeranleitung einer Infusionspumpe mit Grafiken und Fotos, die die Inbetriebnahme visuell unterstützen. QR-Code führt zu einem Video-Tutorial. |

| Digitale Zugänglichkeit und Mehrsprachigkeit | Bereitstellung in mobilen Formaten, Translation-Memory-Systeme | ► Maschinenhersteller stellt Betriebsanleitungen als interaktive HTML5-Anwendung mit Dropdown-Menüs für Sprache und Gerätetyp bereit. |

| Versionierung und Änderungsverfolgung | Klare Versionsstände und Revisionshistorien | ► Softwarehandbuch mit Changelog und Dokumentationsdatum pro Abschnitt. |

Was zeichnet eine gute Dokumentation aus?

Eine gute technische Dokumentation zeichnet sich dadurch aus, dass sie rechtssicher, verständlich, zielgruppenorientiert und praxisnah ist. Sie hilft dem Nutzer, ein Produkt sicher, effizient und korrekt zu bedienen, zu warten oder zu reparieren – und sie erfüllt gleichzeitig alle gesetzlichen und normativen Anforderungen. Im Detail bedeutet das:

- Klare Sprache, an Vorwissen und Bedürfnisse der Endnutzer angepasst.

- Strukturierter, logischer Aufbau, Verwendung einer normgerechten Sprache. Kurze, präzise und eindeutig formulierte Sätze.

- Rechtssicherheit: Erfüllung der einschlägigen Gesetze, Richtlinien und Normen unter der vollständigen Verwendung von Sicherheits- und Warnhinweisen, Angaben zur bestimmungsgemäßen Verwendung und CE-Kennzeichnung.

- Vollständigkeit: alle Phasen des Produktlebenszyklus sind abgedeckt, es gibt keine Informationslücken.

- Visualisierung: Einhaltung visueller Standards, Einsatz von Piktogrammen, Grafiken und Bildern zur Veranschaulichung komplexer Zusammenhänge.

- Gute Struktur und Navigation: Inhaltsverzeichnis, übersichtliche Gliederung, leserfreundliches Layout. Bei digitalen Dokumenten: Suchfunktion, Querverweise, Hyperlinks.

- Pflege und Aktualität: Klare Versionsanzeige und Änderungsdokumentation; regelmäßige Aktualisierung; Rückverfolgbarkeit bei Rückrufen oder Updates.

- Übersetzungsqualität: Fachlich korrekte und sprachlich saubere Übersetzungen

- Medien und Barrierefreiheit: Inhalte können in verschiedenen Medien ausgegeben werden; digitale Dokumente sind zugänglich für Menschen mit Einschränkungen (z.B. durch Screenreader)

Praxisbeispiele gelungener technischer Dokumentation

Beispiel 1: Bedienungsanleitung für Seniorenhandy

- Dokumentation: Bedienungsanleitung

- Zielgruppe: Senioren und Personen mit Handicap

- Besonderheit: zielgruppengerechte und verständliche Vermittlung der Inhalte unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse der Nutzer und möglichen Einschränkungen.

- Realisierung: anschauliche Vermittlung durch kurze, verständliche Darstellung der Bedienschritte, mit Abbildungen illustriert; kleines Format: kann leicht mitgeführt werden und enthält die wichtigsten Infos in knapper Form; keine Überforderung des Nutzers durch Überfrachtung mit zusätzlichen Infos; übersichtliche Struktur

Beispiel 2: Funksystem „SecuSignal®“

- Dokumentation: Montage- und Bedienungsanleitung

- Zielgruppe: alle, die ein solches System installieren und betreiben möchten; Heimwerker und Fachkräfte

- Realisierung: verständliche, normgerechte Struktur, Corporate Design des Unternehmens; in Farbe im Format DIN A 5 mit zahlreichen Abbildungen, Übersichten, Tabellen; Der Nutzer wird Schritt für Schritt durch die Montage-, Programmier- und Bedienvorgänge geführt.

Beispiel 3: Montageanleitung für Wannenträgersystem

- Dokumentation: Einbauanleitung

- Zielgruppe: Installateure, Fliesenleger aber auch Hilfskräfte der Baubranche; unter Umständen Hobby-Heimwerker

- Realisierung: Vermittlung der Montageschritte in Wort und Bild; Fokus liegt auf der bildlichen Darstellung, Texte dienen lediglich als Ergänzung und Erläuterung solcher Montageschritte, die per Abbildung nur schwer verständlich oder missverständlich wären.

Im Werk Technische Dokumentation finden Sie weitere Praxisbeispiele:

Pflicht: Feedback, Anwendertests und Rückrufmanagement

Ein wesentlicher Bestandteil qualitativ hochwertiger technischer Dokumentation ist die kontinuierliche Verbesserung durch Feedback und Anwendertests. Bereits in der Entwicklungsphase sollte die Dokumentation mit typischen Anwendern getestet werden – etwa durch gezielte Usability-Tests oder Pilotprojekte im Feld. Dabei wird überprüft, ob Informationen verständlich, auffindbar und praktisch umsetzbar sind. Das Feedback fließt systematisch in die Optimierung ein und hilft, potenzielle Fehlbedienungen zu vermeiden.

Auch nach der Markteinführung ist ein strukturierter Feedbackprozess wichtig – z. B. über Supportanfragen, digitale Kommentarfunktionen oder Rückmeldungen aus dem Service. Diese Rückmeldungen helfen, Schwachstellen zu erkennen und zukünftige Versionen zielgerichtet zu verbessern.

Im Falle sicherheitsrelevanter Fehler oder Gefährdungen spielt die technische Dokumentation außerdem eine zentrale Rolle im Rückrufmanagement. Sie muss präzise und schnell aktualisiert werden – sei es durch überarbeitete Anleitungen, Ergänzungsblätter oder digitale Updates. Nur so kann gewährleistet werden, dass Nutzer zuverlässig informiert sind und korrekt auf Risiken reagieren können.

Hersteller, Bevollmächtigter, Importeur oder Händler sind dazu verpflichtet, die Marktaufsicht über fehlerhafte Produkte und Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit von Benutzern, Betreibern und Verbrauchern zu unterrichten.

Besteht ein Verdacht auf ein unsicheres Produkt, so können die zuständigen Behörden einschreiten und den Rückruf des Produkts erzwingen. Andererseits kann der Hersteller freiwillig vor dem Eingreifen der Behörden eine Rückrufaktion starten.

Auf der Seite der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA, https://www.baua.de/DE/Themen/Monitoring-Evaluation/Marktueberwachung-Produktsicherheit/Rueckrufmanagement) gibt es eine ganze Reihe von Links und Dienstleistungsangeboten, um im Notfall das Richtige zu tun.

Layout, Schriftart & Visualisierung: So wird Dokumentation leserfreundlich

Technische Dokumentationen müssen nicht nur inhaltlich korrekt und vollständig sein, sondern vor allem eines: für die Zielgruppe gut verständlich und leicht zugänglich. Ein durchdachtes Layout, klar lesbare Schriftarten und gezielte Visualisierungen tragen entscheidend dazu bei, komplexe Informationen effektiv zu vermitteln. Strukturierte Seitenaufteilungen, ausreichend Weißraum und visuelle Hierarchien führen Leserinnen und Leser intuitiv durch den Text. Die richtige Typografie unterstützt dabei die Lesbarkeit und betont wichtige Inhalte. Ergänzend helfen Diagramme, Symbole und Grafiken, Prozesse und Zusammenhänge schneller zu erfassen. So wird aus einer rein technischen Beschreibung eine benutzerfreundliche Anleitung.

Folgende Normen bieten Orientierung:

-

Für Layout & Struktur: DIN EN IEC/IEEE 82079-1 Erstellen von Nutzungsinformationen (Gebrauchsanleitungen) für Produkte; DIN EN ISO 20607 Sicherheit von Maschinen – Betriebsanleitung – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

-

Für Schrift/Typografie: DIN 1450 Schriften – Leserlichkeit; ISO 9241 Ergonomie der Mensch-System-Interaktion

-

Für Visualisierung & Symbole: ISO 7010 und ISO 3864 Grafische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen

Layout & Seitenaufbau: Beispiele & Empfehlungen

Die Begriffe Sandwich, Lift, Zwilling und Top stammen aus der Praxis des Layouts in der Technischen Dokumentation, insbesondere im Kontext von modularen Gestaltungskonzepten. Sie bezeichnen typische Layoutvarianten für die Anordnung von Text und Bild auf einer Seite oder Doppelseite, um Informationen klar, strukturiert und benutzerfreundlich zu präsentieren. Details entnehmen Sie der Tabelle:

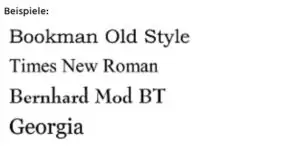

Schriftarten: Lesbarkeit, Normvorgaben, Barrierefreiheit

Die Schrift kann wesentlich zur Lesefreundlichkeit Ihrer Dokumente beitragen, wenn Sie Gesichtspunkte wie die Auswahl der passenden Schrift, die Auszeichnungen, die Schriftgrößen, die Zwischenräume und den typografischen Feinschliff berücksichtigen.

Bei der Entscheidung für eine Schrift gibt es folgende Auswahlkriterien:

- Schriftarten

- Schriftschnitte

- besondere Anwendungen

- Laufweiten

Bei der Auswahl der Schriftart sind folgende Kriterien maßgeblich:

- Lesbarkeit: Klare, gut erkennbare Buchstabenformen (z.B. kein zu geringer Kontrast oder zu enge Laufweite)

- Schriftfamilie: Serifenlose Schriftarten (wie Arial, Calibri, Helvetica) sind im digitalen und technischen Umfeld besonders beliebt – sie wirken modern und sind gut auf Bildschirmen lesbar.

- Schriftgröße: Sollte ausreichend groß sein – typischerweise 10–12 pt für Fließtext, größer für Überschriften.

- Konsistenz: Maximal 2–3 Schriftarten oder -schnitte pro Dokument (z.B. regulär, fett, kursiv).

- Stil und Funktion: Die Schrift sollte zum Produkt und zur Zielgruppe passen – technisch, sachlich, neutral.

Serifenlose Schrift oder Serifenschrift? Hier sind einige Entscheidungshilfen:

Normvorgaben für Schriftarten im Technik-Dokument

Die DIN EN ISO 20607:2019-10 „Sicherheit von Maschinen – Betriebsanleitung – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze“ empfiehlt eine klare, strukturierte Gestaltung, eine konsistente Gliederung und Formatierung sowie „gut lesbare Schriftarten“ (z.B. serifenlos, Mindestgröße 10 pt für Fließtext).

Die DIN 1450:2013-04 „Schriften – Leserlichkeit“ definiert Anforderungen an Mindestschriftgrößen, Kontraste, Zeilenabstand etc., die erforderlich sind, um Schriften leserlich darzustellen.

Anforderungen an die Barrierefreiheit

- Kontraste: Ausreichender Farbkontrast zwischen Text und Hintergrund (z.B. mindestens 4,5:1 nach WCAG).

- Schriftart: Serifenlose, gut unterscheidbare Zeichen (z.B. offenes „a“, unterscheidbares „I“/„l“/„1“).

- Keine reinen Farbcodierungen: Farben sollten nicht allein zur Informationsvermittlung dienen – immer mit Text oder Symbol kombinieren.

- Strukturierte Texte: Überschriften, Absätze, Listen – hilfreich für Screenreader.

- Alternativtexte für Bilder: In digitalen Dokumenten sollten alle Bilder mit beschreibenden Texten (Alt-Texten) versehen sein.

- Zoomfähigkeit: Texte sollten skalierbar sein, ohne dass das Layout unbrauchbar wird.

Farben, Kontraste & Icons

Das ist bei der Auswahl von Farben zu beachten:

- Funktion statt Dekoration: Farben sollten Informationen transportieren.

- Farbbedeutungen beachten:

🔴 Rot: Gefahr, Fehler, Stopp

🟡 Gelb: Warnung, Vorsicht, Achtung

🟢 Grün: OK, sicher, Start

🔵 Blau: Information, Hinweis

- Konsistenz: Farben sollen innerhalb der Dokumente immer dieselbe Bedeutung haben.

- Farbenblindheit berücksichtigen: Farbinformationen immer mit Text oder Symbolen kombinieren.

Ausreichender Kontrast zwischen Text und Hintergrund soll für gute Lesbarkeit der Texte sorgen. Hierbei gilt nach WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines), den internationalen Richtlinien zur Gestaltung barrierefreier Webinhalte, ein Mindestwert von 4,5:1 für normalen Text und 3:1 für großen Text (ab 18 pt bzw. 14 pt fett).

Icons sind Grafiken, die bei der Orientierung und der Bedeutungserfassung helfen sollen. Für Icons gilt:

- Eindeutigkeit: Icons müssen klar und intuitiv verständlich sein.

- Standardisierung: möglichst etablierte Piktogramme verwenden.

- Größe und Abstand: Icons müssen bei kleinerer Darstellung erkennbar sein.

- Barrierefreiheit: Für Screenreader Icons durch Alt-Texte beschreiben.

Sicherheits- und Warnhinweise

Sicherheits- und Warnhinweise sind ein essenzieller Bestandteil jeder technischen Dokumentation und bilden die wichtigsten Elemente von Benutzerinformationen, wenn es um Sicherheit, Risikominimierung und Produkthaftung geht.

Durch klar erkennbare Symbole, eindeutige Sprache und eine einheitliche Gestaltung helfen Sicherheits- und Warnhinweise, Risiken schnell zu erfassen. Dabei werden sie je nach Gefährdungsgrad in Kategorien wie Gefahr, Warnung, Vorsicht oder Hinweis eingeteilt. Diese Differenzierung ermöglicht es den Nutzerinnen und Nutzern, die Dringlichkeit und Tragweite der Information richtig einzuschätzen.

Grundlegende Sicherheitshinweise gehören zwingend an den Anfang der Benutzerinformation. Themenbeispiele für Sicherheitshinweise sind:

- bestimmungsgemäße Verwendung eines Produktes

- Erklärung der Warnhinweise auf dem Produkt

- Voraussetzungen, die der Anwender erfüllen muss

- grundlegende Gefahren, die von dem Produkt ausgehen können

- Verhalten im Notfall

Durch Warnhinweise wird der Benutzer vor Risiken gewarnt, die im Zusammenhang mit der Handlungsanleitung in der Benutzerinformation stehen. Der Hinweistext von Warnhinweisen besteht im Wesentlichen aus drei Informationen:

- Art und Quelle der Gefahr

- mögliche Folgen bei Nichtbeachtung

- Maßnahmen zur Vermeidung der Gefahr

Aufbau von Warnhinweisen nach ANSI Z535.6

| Element | Beschreibung |

|---|---|

| Signalwort | Gefahr, Warnung, Vorsicht, Hinweis |

| Art der Gefahr | Welche Gefahr besteht? |

| Konsequenz | Was passiert, wenn die Warnung nicht beachtet wird? |

| Verhaltensempfehlung | Wie kann die Gefahr vermieden oder reduziert werden? |

| Beispiel: | |

Illustrationen, Bilder und Grafiken sinnvoll einsetzen

Visuelle Elemente wie Illustrationen, Bilder und Grafiken sind in der technischen Dokumentation unverzichtbar. Sie vermitteln Informationen schneller, klarer und oft sprachunabhängig, insbesondere bei komplexen Zusammenhängen oder Handlungsanweisungen.

Sinnvoller Einsatz von Bildern bedeutet:

- Unterstützung des Textes, nicht Ersatz: Bilder erklären, was geschrieben steht.

- Prozessdarstellungen und Abläufe: Schritt-für-Schritt-Grafiken helfen bei Montage-, Wartungs- oder Bedienvorgängen.

- Sicherheitsinformationen: Gefahrenbereiche oder Schutzmaßnahmen lassen sich visuell deutlich hervorheben.

- Technische Illustrationen: Erleichtern die Teileidentifikation und -zuordnung bei Wartung oder Reparatur.

- Standardisierte Symbole und Piktogramme: Fördern die Wiedererkennbarkeit.

Wichtig beim Einsatz von Bildern oder Grafiken ist eine hohe Bildqualität und Klarheit, ein konsistenter Stil und der Einsatz von Beschriftungen und Legenden zur Orientierung. Im Hinblick auf einen barrierefreien sind Abbildungen mit Alt-Texten zu versehen.

Print vs. digital: Technische Dokumentation im Vergleich

Technische Dokumentationen unterscheiden sich je nach Medium grundlegend in ihrer Nutzung, Pflege und Interaktivität – ein Blick auf Print‑ und Digitalformate zeigt ihre jeweiligen Stärken und Grenzen.

| Kriterium | Vorteile Print | Digital | Vorteile Digital | |

| Zugänglichkeit | jederzeit verfügbar; unabhängig von Technik; verlässlich | ✅ | Gerät bzw. Internetverbindung erforderlich; Mehrfachzugriff möglich; ortsunabhängig | ✅ |

| Navigation | Inhaltsverzeichnis, Register | Hyperlinks, interaktive Menüs | ✅ | |

| Aktualisierbarkeit | nur durch Neudruck möglich | einfache, sofortige Aktualisierung möglich | ✅ | |

| Platzbedarf | physisch, begrenzt durch Seitenzahl | nahezu unbegrenzt | ✅ | |

| Interaktivität | nicht interaktiv | interaktive Inhalte durch Videos, Animationen, Tooltips | ✅✅ | |

| Multimediale Inhalte | eingeschränkt | voll integrierbar | ✅ | |

| Druckkosten | hoch, vor allem bei hoher Auflage und Farbdruck | entfallen | ✅ | |

| Barrierefreiheit | eingeschränkt | anpassbar: Zoom, Screenreader, Kontrast | ✅ | |

| Rechtskonformität | oft bevorzugt bei Produkthaftung & CE-Kennzeichnung | ✅✅ | akzeptiert, aber Format & Archivierung sind kritisch | |

| Nutzungsumgebung | unempfindlich (siehe Einsatz in Werkstätten, auf Baustellen etc.) | ✅ | empfindlich gegenüber Schmutz, Feuchtigkeit, Stromausfall | |

| Suchfunktion | manuell über IVZ | Volltextsuche, Filter, Index | ✅✅ |

Redaktionssysteme: Welche Tools helfen bei der Erstellung?

Redaktionssysteme (häufig auch CCMS – Component Content Management Systeme) unterstützen die Erstellung technischer Dokumentation durch modularisierte, medienneutrale Arbeitsweisen.

Funktionen und Vorteile von Redaktionssystemen

- Modularisierung von Inhalten: Zerlegung der Inhalte in kleine, wiederverwendbare Module

► Vorteil: Zeitersparnis, Reduzieren von Fehlern und Gewährleistung von Konsistenz - Single-Source-Publishing: Softwaregestützte Methoden, um aus einem Satz von Quelldokumenten verschiedene Ausgabemedien zu bedienen.

► Vorteil: Anpassung an Zielgruppen, Produkte oder Regionen ohne doppelte Arbeit - Versionierung & Variantenmanagement: Verwaltung mehrerer Versionen einer Dokumentation

► Vorteil: erleichterte Erstellung und Pflege von Dokumentationsversionen und -varianten - Mehrsprachigkeit & Übersetzungsmanagement: Ausschleusen von Textmodulen für den Übersetzungsprozess, Anbindung an Translation Memory Systeme

► Vorteil: Übersetzungsaufträge können automatisch erzeugt und nachverfolgt werden. - Terminologie- und Qualitätsmanagement: Konsistenter Fachwörtergebrauch durch integrierte Terminologie-Datenbank; Prüfmechanismen

► Vorteil: Unterstützung bei der Qualitätssicherung; diese muss sich nur noch bei der Freigabe neuer Module erfolgen. - Content-Management: Wiederverwendung identischer Inhalte in mehreren Dokumenten

► Vorteil: Zeitersparnis, Reduzieren von Fehlern und Gewährleistung von Konsistenz - Layout- und Formatvorlagen (Templates): Einheitliches Layout über alle Dokumente; Erstellen und Bearbeiten von Templates

► Vorteil: Zeitersparnis, kein Nachformatieren - Workgroup-Publishing: Softwaregestützte Methoden, die das gleichzeitige Arbeiten am gleichen Dokument ermöglichen.

► Vorteil: Zeitersparnis

Anbieter und Tools im Vergleich

| Anbieter/System | Typ & Schwerpunkt | Besonderheiten & Nutzen |

|---|---|---|

| TIM CMS (Fischer) | XML-Redaktions- und Contentmanagementsystem | • Objektmanagement • Normenrecherche • Variantenmanagement • Übersetzungsmanagement |

| SCHEMA ST4 (Quanos) | XML‑Redaktionssystem, Web | • Variantenmanagement • Trennung von Inhalt, Struktur und Layout • standardisierte Übersetzungsschnittstelle auf COTI-Basis • KI-Integration |

| COSIMA docufy | XML-Client/Server, CCMS | • Workflow von Autoring bis Publikation • Übersetzungsanbindung • Flexibilität bei Integration in Drittsysteme |

| bloXedia | XML-basiert, Single Source Publishing | • Übersetzungsmanagement • Versions- und Variantenmanagement • Anbindung an safetytoolbox (Risikobeurteilung in 5 Schritten) |

| NovaDB Smart Techdoc | Web/SaaS, KI‑Integration | • schnelle Implementierung • KI-gestützte Übersetzung • Autorenunterstützung und intuitive Tool-Integration |

| MadCap Flare | XML-basiert, Single Source-Lösung, WYSIWG-Editor | • Multichannel-Publishing • Skalierbar für Unternehmen jeder Größe • Multilingualität |

| Tridion Docs (RWS) | DITA-CCMS, modular, KI-unterstützt | • GenAI‑Features • Projekt‑und Übersetzungsmanagement • Besonders geeignet für große Unternehmen mit komplexen Inhaltsanforderungen |

| Author‑it | XML-basiert, CCMS cloudfähig | • Teamarbeit • Einfacher Import aus alten Systemen • Translation‑Memory • Cloud‑Option |

| Calenco | Cloud-XML-System, tagbasiert | • SaaS-Lösung • schlanker Einstieg • Inhalte mit Tags klassifizieren • Übersetzungsplattform |

| SMC (Smart Media Creator) | XML-basiert, webbasierter Zugriff | • InDesign‑Plugin • Übersetzungsmanagement • Variantenmanagement |

* kein Anspruch auf Vollständigkeit der Informationen und Angaben zu den einzelnen Redaktionssystemen

Ab welcher Unternehmensgröße lohnt sich ein Redaktionssystem?

Redaktionssysteme finden grundsätzlich branchenunabhängig und unabhängig von der Unternehmensgröße Verwendung. Der Einsatz eines Redaktionssystems lohnt sich in der Regel ab etwa 2–3 technisch redigierenden Mitarbeitenden, insbesondere wenn Inhalte wiederverwendet, versioniert oder in mehreren Sprachen publiziert werden sollen – bei kleineren Teams kann sich der Nutzen je nach Komplexität und Produktvielfalt dennoch schnell auszahlen.

Sie möchten wissen, ob ein Redaktionssystem für Sie wichtig ist? Hier können Sie sich eine Checkliste als Entscheidungshilfe herunterladen:

Integration in bestehende Systeme

Die Integration eines Redaktionssystems in bestehende Systeme eines Unternehmens ist ein strategisch wichtiger, aber oft komplexer Prozess. Ziel ist es, Inhalte effizienter zu erstellen, zu verwalten und zu publizieren – und das idealerweise nahtlos im Zusammenspiel mit vorhandenen IT- und Geschäftsprozessen.

Die Integration eines Redaktionssystems bringt nicht nur technische, sondern vor allem organisatorische Herausforderungen mit sich. Bestehende Prozesse müssen angepasst und Mitarbeitende umfassend geschult werden – insbesondere beim Umstieg von klassischen Tools wie Word auf modulare, strukturierte Inhalte. Neben technischem Know-how sind auch ein Umdenken und Akzeptanz für neue Arbeitsweisen erforderlich.

Ein gut geplantes Change Management ist dabei entscheidend. Veränderungen müssen klar kommuniziert und alle Beteiligten frühzeitig eingebunden werden. Pilotprojekte, Schulungen und klare Rollenverteilungen – etwa bei der Pflege von Metadaten oder Schnittstellen – fördern die Akzeptanz und sorgen für reibungslosere Abläufe.

Für eine erfolgreiche Integration haben sich einige Best Practices bewährt:

- Die Definition konkreter Use Cases,

- eine klare Schnittstellenstrategie und die

- frühzeitige Modularisierung der Inhalte sind zentrale Erfolgsfaktoren.

- Ein gestufter Einstieg über Pilotphasen und

- ein enges Projektmanagement zwischen Redaktion, IT und externen Partnern helfen dabei, technische und organisatorische Anforderungen wirksam zu verbinden

Was ist Technische Dokumentation und warum ist sie Pflicht?

„Technische Dokumentation“ ist ein Sammelbegriff für alle Dokumente über technische Prozesse und über die Entwicklung, Produktion, Verwendung, Instandhaltung und Entsorgung technischer Produkte. Sie beinhaltet alle erforderlichen technischen Informationen, die von einem Hersteller/Vertreiber parallel zum Produktlebenszyklus erstellt werden und die einerseits zum Nachweis der Erfüllung der Sorgfaltspflicht im Streitfall herangezogen werden und die andererseits dem Benutzer eines Produkts für den sicheren und wirtschaftlichen Umgang damit übergeben werden.

Die technische Dokumentation ist gesetzlich verpflichtend und durch EU-Richtlinien, nationale Gesetze und internationale Normen umfassend geregelt. Wer Produkte in der EU auf den Markt bringt, muss die Anforderungen dieser Regelwerke erfüllen – insbesondere im Hinblick auf Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Nachvollziehbarkeit.

Interne und externe Dokumentation – was ist der Unterschied?

Die interne technische Dokumentation beinhaltet alle technischen Informationen über ein Produkt, die im Unternehmen verbleiben; diese werden in unterschiedlichen Dokumenten nachvollziehbar festgehalten. Weiterhin umfasst sie alle notwendigen Angaben zu Entwicklung, Fertigung, Qualitätsmanagement, anwendungsbezogener Prüfung, Instandhaltung, Produktbeobachtung und Entsorgung. Über den Umfang einer internen technische Dokumentation zu einem Produkt entscheidet immer allein der Hersteller entsprechend den gesetzlichen Forderungen und der Verantwortung gegenüber den Kunden.

Die externe technische Dokumentation umfasst alle technischen Produktinformationen, die von einem Hersteller/Vertreiber für Vertrieb, Anwender und Verbraucher bestimmt sind. Die Qualität und die Verständlichkeit der externen technische Dokumentation bestimmen, ob und inwieweit die jeweiligen Zielgruppen die angebotenen Leistungen und Funktionen der Produkte und Prozesse vorteilhaft für sich nutzen können.

Die Zielgruppe: Wer braucht eine Technische Dokumentation?

Die Zielgruppe technischer Dokumentation hängt vom jeweiligen Produkt, System oder Dienst ab – generell richtet sie sich jedoch an Personen, die ein technisches Produkt nutzen, bedienen, warten, entwickeln oder installieren sollen. Bei der Erstellung von Anleitungen für spezielle Zielgruppen in der technischen Dokumentation sind einige wichtige Aspekte zu beachten, um sicherzustellen, dass die Informationen klar, verständlich und nützlich für die jeweilige Zielgruppe sind.

Hier sind die wesentlichen Punkte, die beachtet werden sollten:

- Kenntnisstand der Zielgruppe

Technische Dokumentationen müssen den Wissensstand der Zielgruppe berücksichtigen. - Sprachstil und Terminologie

Verwenden Sie die Fachsprache, die für die jeweilige Zielgruppe verständlich ist. - Medienformat und Präsentation

In der technischen Dokumentation sollte auf Barrierefreiheit geachtet werden, insbesondere wenn die Zielgruppe Menschen mit Einschränkungen umfasst. Dies beinhaltet klare Strukturierungen, eine einfache Navigation, alternative Texte für Bilder und barrierefreie Schriftarten. - Kulturelle und sprachliche Unterschiede

Wenn die Dokumentation für internationale Zielgruppen erstellt wird, sollte die Sprache klar und kulturübergreifend verständlich sein. Übersetzungen müssen präzise und konsistent sein, um Missverständnisse zu vermeiden. Unterschiedliche Länder und Regionen können auch verschiedene technische Standards oder Gesetzesvorschriften haben, die berücksichtigt werden müssen. - Support und Weiterbildungsbedarf

Manche Zielgruppen benötigen möglicherweise zusätzliche Schulungen oder weiterführende Materialien. Hier können ergänzende Schulungsunterlagen, Online-Tutorials oder FAQs hilfreich sein, um sicherzustellen, dass die Zielgruppe die Technik korrekt und sicher nutzen kann.

Rolle von Redakteuren, Herstellern & Dienstleistern

Die Erstellung technischer Dokumentation ist ein arbeitsteiliger Prozess, bei dem verschiedene Akteure beteiligt sind. Die wichtigsten Rollen spielen technische Redakteure, Hersteller und ggf. externe Dienstleister.

- Hersteller: Verantwortungsträger für die technische Dokumentation

Der Hersteller trägt die rechtliche Gesamtverantwortung für die technische Dokumentation. Er ist gesetzlich verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Dokumentation vollständig, korrekt, verständlich und normgerecht ist – insbesondere im Hinblick auf Sicherheits- und Produkthaftungsvorgaben. Der Hersteller muss alle relevanten technischen Informationen bereitstellen, die für die Erstellung der Dokumentation notwendig sind, darunter Produktbeschreibungen, Funktionsweisen, Sicherheitsmerkmale, Risikoanalysen und technische Zeichnungen. Außerdem ist er für die abschließende Prüfung und Freigabe der Dokumentation zuständig, bevor das Produkt ausgeliefert wird. - Technischer Redakteur: Spezialist für die Erstellung verständlicher, rechtssicherer Dokumentation

Der technische Redakteur ist dafür verantwortlich, die vom Hersteller gelieferten Informationen zielgruppengerecht aufzubereiten und in eine verständliche, strukturierte und normkonforme Dokumentation zu überführen. Seine Hauptaufgabe besteht darin, technische Inhalte so zu formulieren, dass sie für die jeweilige Zielgruppe klar, verständlich und sicher nachvollziehbar sind. Dabei achten sie auf eine verständliche Sprache, eine konsistente Terminologie sowie den gezielten Einsatz von Grafiken und strukturellen Elementen. Technische Redakteure arbeiten eng mit Fachabteilungen wie Konstruktion, Entwicklung, Qualitätssicherung oder Produktmanagement zusammen und übernehmen auch koordinierende Aufgaben innerhalb des Dokumentationsprozesses. - Externe Dienstleister: Unterstützer oder Ausführende bei der Dokumentation im Auftrag des Herstellers

Externe Dienstleister, wie spezialisierte Redaktionsbüros oder Agenturen, können vom Hersteller beauftragt werden, die technische Dokumentation ganz oder teilweise zu erstellen. Ihre Rolle besteht darin, den Dokumentationsprozess fachlich und organisatorisch zu unterstützen – insbesondere, wenn internes Know-how oder Kapazitäten fehlen. Dienstleister bringen oft spezialisiertes Fachwissen mit, beispielsweise im Umgang mit Redaktionssystemen, der Umsetzung komplexer Normen oder im Bereich Übersetzungsmanagement und Lokalisierung. Auch wenn Dienstleister im Namen des Herstellers agieren, bleibt die rechtliche Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der technischen Dokumentation stets beim Hersteller.

Das Zusammenspiel dieser drei Rollen ist entscheidend für eine qualitativ hochwertige technische Dokumentation. Während der Hersteller die inhaltliche Grundlage und rechtliche Verantwortung trägt, übernehmen technische Redakteure die sprachliche, didaktische und normative Aufbereitung. Dienstleister ergänzen den Prozess durch ihre Expertise und entlasten interne Ressourcen – unter der Voraussetzung einer engen Abstimmung mit dem Hersteller.

Welche Bedeutung hat die Technische Dokumentation für die CE-Konformität?

Das CE-Kennzeichen signalisiert, dass ein Produkt alle einschlägigen europäischen Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz erfüllt. Um das CE-Zeichen rechtskonform anbringen zu dürfen, muss der Hersteller ein vollständiges Konformitätsbewertungsverfahren durchführen. Ein Teil davon ist die Erstellung einer umfassenden technischen Dokumentation.

Die technische Dokumentation ist rechtlich gesehen kein Beiwerk, sondern ein integraler Bestandteil der CE-Konformität. Sie dokumentiert, dass das Produkt sicher konstruiert wurde, richtig verwendet werden kann – und dass der Hersteller seine gesetzliche Verantwortung erfüllt hat. Ohne sie ist ein Inverkehrbringen im europäischen Wirtschaftsraum nicht zulässig.

Rechtliche Grundlagen und Normen

Die rechtlichen Grundlagen und Normen für die Erstellung einer technischen Dokumentation hängen von der Art des Produkts, der Branche und dem Zielmarkt ab. In der EU gibt es jedoch einige zentrale gesetzliche Anforderungen, Richtlinien und Normen, die maßgeblich sind.

Welche rechtlichen Grundlagen gelten innerhalb der EU?

Richtlinien und Verordnungen sind rechtlich bindend. Sie legen verbindliche Anforderungen fest, die eingehalten werden müssen, um ein Produkt rechtssicher auf den Markt zu bringen.

- Sicherheitsanforderungen an Maschinen – Maschinenrichtlinie 2006/42/EG bzw. Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (ab 2027)

Die Richtlinie enthält Sicherheitsanforderungen für Maschinen. Sie definiert Anforderungen an die technische Dokumentation, wie z.B. zur Erstellung von Betriebsanleitungen, Sicherheitsinformationen, Montageanleitungen, und Konformitätserklärungen.

- Elektromagnetische Verträglichkeit – EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Die Anwendung der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gewährleistet, dass elektrische und elektronische Geräte weder Störungen verursachen noch durch andere Geräte gestört werden.

- Elektrische Betriebsmittel – Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU

Diese Richtlinie betrifft elektrische Betriebsmittel innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen und verlangt umfassende technische Dokumentationen, die Informationen zur sicheren Installation und Nutzung enthält.

- Explosionsgefährdete Bereiche – ATEX-Richtlinie 2014/34/EU

Diese Richtlinie befasst sich mit Geräten und Schutzsystemen, die in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden, ihre Beachtung und Anwendung ist maßgeblich für den Schutz von Personen und Sachwerten.

- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU

Mit dieser Richtlinie wird in der Europäischen Union ein Regelungsrahmen für die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem europäischen Markt und die Inbetriebnahme in den Mitgliedsländern festgelegt.

- Aufzugsrichtlinie 2014/33/EU

Die Vorgaben dieser Richtlinie umfassen sowohl Sicherheitsbauteile als auch ganze Aufzüge und regeln die Herstellung und den sicheren Einbau von Aufzügen. Die Richtlinie gilt für Hersteller, Bevollmächtigte, Importeure, Händler oder Wirtschaftsteilnehmer sowie für den Montagebetrieb, der den Aufzug oder das Sicherheitsbauteil auf dem EU-Markt in Verkehr bringt, einbaut oder austauscht.

- Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU

Diese Richtlinie regelt das Inverkehrbringen und die Verwendung von Druckgeräten und deren Baugruppen.

- Spielzeugrichtlinie 2009/48/EG

Die Anwendung dieser Richtlinie soll gewährleisten, dass Spielzeuge sicher für Kinder sind, indem sie die Anforderungen an ihre sichere Herstellung und Verwendung festlegt. Dazu gehört z.B. die Vermeidung der Verwendung von giftigen Materialien.

- Medizinprodukteverordnung (EU)2017/745

Die Verordnung wird auch Medical Device Regulation (MDR) genannt. Alle Unternehmen, die Medizinprodukte in der EU vertreiben, müssen diese Produkte zuvor gemäß den Bestimmungen der MDR zulassen.

- Marktüberwachungsverordnung (EU) 2019/1020

Die Verordnung regelt die Rolle der verschiedenen Wirtschaftsakteure: Hersteller, Bevollmächtigte und Importeure. Sie definiert und vereinheitlicht ihre Aufgaben in Bezug auf das Inverkehrbringen von Produkten.

Normen und Standards bei der Erstellung beachten

Normen sind technische Standards, die von Normungsorganisationen wie ISO, IEC, DIN, CEN erstellt werden. Ihre Anwendung ist grundsätzlich freiwillig. Werden jedoch sogenannte harmonisierte Normen angewendet, die im Amtsblatt der EU veröffentlicht sind, gilt die Vermutungswirkung: Man darf davon ausgehen, dass durch deren Anwendung die entsprechenden Anforderungen der Richtlinie/Verordnung erfüllt sind. Harmonisierte Normen sind beispielsweise die EN ISO 20607 oder die 60204-1. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in dem Fachbeitrag „Harmonisierte Normen und Normenrecherche“.

- Die „Mutter der Dokumentationsnormen”: DIN IEC/IEEE 82079-1

Diese Norm befasst sich speziell mit der Erstellung von Anleitungen und beschreibt Anforderungen an den Inhalt, die Struktur, die Präsentation und die Sprachqualität von Anleitungen. Sie legt u.a. viel Wert auf eine verständliche und vollständige Dokumentation, dazu gehört auch die leichte Auffindbarkeit und Erkennbarkeit (z.B. Schriftgröße). Sie wird auch als „Mutter der Dokumentationsnormen“ bezeichnet. - DIN EN ISO 12100 „Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobeurteilung und Risikominderung“

Die Norm gilt als generelle Sicherheitsgrundnorm. Sie legt Grundsätze für die Risikobeurteilung und Risikominderung fest, die in die technische Dokumentation einfließen sollten. - DIN EN ISO 20607:2019 „Sicherheit von Maschinen – Betriebsanleitung – Allgemeine Gestaltungsgrundsätze“

Diese Norm soll den Nachweis erleichtern, dass eine Betriebsanleitung die einschlägigen Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen der Maschinenrichtlinie erfüllt. Sie behandelt unter Berücksichtigung aller Lebensphasen einer Maschine bzw. einer unvollständigen Maschine den erforderlichen sicherheitsbezogenen Inhalt einer Betriebsanleitung, insbesondere auch unverzichtbare Grundsätze für die Angabe zu Restrisiken, die zugehörige Struktur einer Betriebsanleitung und die Darstellung des sicherheitsbezogenen Inhalts in der Betriebsanleitung. - DIN EN 61355-1:2003 „Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und Ausrüstungen – Teil 1: Regeln und Tabellen zur Klassifikation“

Die Norm beschäftigt sich mit der Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten in der technischen Dokumentation. Sie legt insbesondere fest, wie technische Dokumente systematisch organisiert, benannt und gekennzeichnet werden sollen, um eine effiziente Verwaltung und einen einfachen Zugriff auf diese Dokumente zu ermöglichen sowie den Austausch von Dokumenten zu erleichtern. - 60204-1:2018 „Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“

Die Norm ist in erster Linie eine Sicherheits- und Konstruktionsnorm für den Bau und die Ausrüstung von Maschinen. Für die technische Dokumentation hat sie aber direkte Relevanz, weil sie klare Anforderungen an die Inhalte und Struktur der Unterlagen stellt. - DIN ISO 3864-1 und -2

Teil 1: Legt Sicherheitsfarben und Gestaltungsgrundlagen für Sicherheitszeichen und Sicherheitsmarkierungen fest.

Teil 2: Legt Anforderungen für die Gestaltung von Sicherheitsschildern zur Anwendung auf Produkten (= Produktsicherheitsschilder) fest.

Weitere für die technische Redaktion nützliche Dokumente

| DIN-Fachbericht 146:2006-01 | Leitfaden zu Aufbau und Inhalt von technischen Dokumentationen im Anlagenbau |

| VDI-Richtlinie 4500 | Leitfaden für die technische Dokumentation: Verwaltung, Organisation, Planung, Erstellung + Gestaltung, Publikation |

| ISO/IEC/IEEE 26511 | Leitlinien und Best-Practice-Ansätze für die Erstellung und Verwaltung von Benutzer- und Systemdokumentationen |

Welche internationalen Standards gelten?

Die Anforderungen an die technische Dokumentation sind nicht nur durch die EU geregelt, es gibt auch internationale Standards, vor allem aus dem US-amerikanischen Raum, die je nach Markt oder Produktart relevant sind.

| ANSI (American National Standards Institute) | ANSI Z535.6 | System für die Erstellung von Sicherheits- und Warnhinweisen |

| OSHA (Occupational Safety and Health Administration) | 29 CFR 1910 | Legt allgemeine Arbeitsschutzstandards für verschiedene Branchen fest und enthält Dokumentationsstandards. |

| UL (Underwriters Laboratories) | UL 61010 | Sicherheit elektrischer Messgeräte (inkl. Dokumentationspflichten |

Produkthaftung & Produktsicherheit

Das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) und die Produktsicherheitsrichtlinie 2001/95/EG verlangen, dass Produkte nur dann auf den Markt gebracht werden dürfen, wenn sie sicher sind. Technische Dokumentationen müssen alle notwendigen Informationen zur sicheren Nutzung des Produkts enthalten.

Das Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG) regelt die Haftung für fehlerhafte Produkte und unterstreicht die Bedeutung einer umfassenden technischen Dokumentation, um Produkthaftungsrisiken zu minimieren.

MDR – welche besonderen Anforderungen gelten für Medizinprodukte?

Medizinprodukte leisten einen wesentlichen Beitrag zur medizinischen Versorgung der Menschen und sind ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Dabei sind die Medizinprodukte eine sehr heterogene Produktgruppe, die alle möglichen Arten von kleinen Produkten, Instrumenten und Apparaten, Implantaten, Reagenzien und auch Software umfasst.

Wenn ein Hersteller sein Medizinprodukt in Verkehr bringen will, muss er als zwingende Voraussetzung eine technische Dokumentation erstellen und nachweisen können.

Für Medizinprodukte gelten u.a.:

- Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR): enthält detaillierte Anforderungen an die technische Dokumentation

- Verordnung (EU) 2017/746 über In-vitro-Diagnostika (IVDR)

- EN ISO 13485:2016: Qualitätsmanagementsysteme für Medizinprodukte

- EN ISO 14971:2019+A11:2021 – Anwendung des Risikomanagements auf Medizinprodukte

Lesen Sie hier mehr zur Technischen Dokumentation von Medizinprodukten nach MDR.

Trends & Zukunft der Technischen Dokumentation

DITA, iiRDS, Smart Content – was kommt?

Die technische Dokumentation befindet sich im Wandel – weg von statischen Handbüchern hin zu modularen, kontextsensitiven und intelligent vernetzten Informationssystemen. Drei zentrale Trends prägen diese Entwicklung:

- DITA (Darwin Information Typing Architecture):

DITA steht für eine standardisierte, XML-basierte Architektur für die Erstellung, Verteilung und Wiederverwendung technischer Inhalte. Sie ermöglicht die modulare Erstellung, Wiederverwendung und Ausgabe von Informationen in unterschiedlichen Formaten. Besonders im internationalen Umfeld ist DITA ein Schlüssel zur Effizienzsteigerung und Konsistenz in der Dokumentation. - iiRDS (intelligent information Request and Delivery Standard):

iiRDS ist ein kostenfrei nutzbarer Standard zur Bereitstellung digitaler Anwenderinformationen, z.B. elektronischer Betriebs- und Gebrauchsanleitungen. Er unterstützt den Austausch strukturierter Inhalte zwischen Systemen und ermöglicht kontextbasierte Informationsbereitstellung, z. B. direkt in Maschinen-HMIs oder mobilen Anwendungen. Damit wird Dokumentation ein aktiver Bestandteil von Industrie 4.0 und Smart Services. - Smart Content:

Smart Content ist intelligent strukturierter Inhalt, der maschinenlesbar, kontextsensitiv und wiederverwendbar ist. Durch semantische Anreicherung (z. B. Metadaten, Taxonomien) wird es möglich, Inhalte automatisiert zu verknüpfen, auszuspielen und zu personalisieren – etwa abhängig vom Nutzerprofil, der Nutzungssituation oder dem verwendeten Gerät.

KI-Tools für Texte, Bilder & Prozesse

Im Bereich der technischen Dokumentation steht heute eine wachsende Vielfalt an KI-Tools zur Verfügung, die Texte, Bilder und Prozesse gezielt unterstützen, automatisieren oder optimieren. Grob lassen sie sich in drei Kategorien einordnen: Textgenerierung und Sprachverarbeitung, Bildverarbeitung und Visualisierung sowie Prozessunterstützung und Automatisierung. Da die Entwicklungen in diesem Feld in rasantem Tempo voranschreiten, kann die folgende Übersicht nur einen aktuellen Ausschnitt abbilden.

| Kategorie | Tool | Funktion |

|---|---|---|

| Text & Sprache | ChatGPT / GPT-4 | Generierung von Rohtexten, Varianten, FAQs, Strukturvorschlägen |

| Grammarly / LanguageTool | Stil-, Rechtschreib- und Grammatikprüfung, auch für technische Sprache | |

| Congree | Terminonlogie- und Sprachprüfung, speziell für technische Redaktion | |

| Acrolinx | Qualitätssicherung (Style Guides, Terminologie, Tonalität) | |

| SDL Trados / MemoQ | KI-gestützte Übersetzungsvorschläge und Terminologie-Erkennung | |

| Bild & Visualisierung | Midjourney / DALL·E | Generieren technischer Illustrationen aus Textbeschreibungen |

| Adobe Firefly | Bildgenerator | |

| CorelDRAW® | Automatisierte Vektorisierung, Optimierung von technischen Grafiken | |

| Visio + AI Add-ins | Unterstützung beim automatischen Erstellen von Flussdiagrammen | |

| Blender + AI Add-ons | KI-Hilfen für 3D-Modellierung und Animationen | |

| Prozesse & Automatisierung | Smart Media Creator (SMC) | KI-basierte Content-Automatisierung in Redaktionssystemen |

| Rex (gds) | Strukturierung von Informationen und Zuordnung von Metadaten | |

| DITA A.I. | Content Tool; Analyse und Optimierung strukturierter Inhalte | |

| Celonis | Process Mining Tool; Analyse und Optimierung redaktioneller Prozess |

Hier beispielhaft zwei Webseiten, die sich bemühen, die Fülle der KI-Tools abzubilden:

- Übersicht über KI-Tools, gruppiert nach Themenbereichen: https://mad.firstmark.com/

- Sammlung von KI-basierter Software, nach Kategorien geordnet: https://theresanaiforthat.com/

Virtuelle Dokumentation

Virtuelle Dokumentation bezeichnet technische Inhalte, die nicht mehr nur als PDF oder Printdokument vorliegen, sondern digital, interaktiv und oft kontextbezogen aufbereitet sind. Sie wird direkt am Produkt, in digitalen Benutzeroberflächen oder über Webportale verfügbar gemacht – meist modular, medienneutral und anwendungsbezogen.

Virtual Reality (VR) in der technischen Dokumentation: VR ermöglicht es, komplexe technische Inhalte räumlich und immersiv darzustellen. In der technischen Dokumentation wird VR zunehmend genutzt, um Inhalte anschaulicher, interaktiver und effektiver zu vermitteln – besonders in den Bereichen Schulung, Wartung und Montage. Hier wären folgende Szenarien vorstellbar:

- Vorbereiten eines Einsatzes: Erleichterung bei der Orientierung in unbekannter Umgebung, z.B. für Serviceaufgaben, in Labors oder für Notfallaufgaben (Feuerwehr)

- Installation: Dokumentation von weitläufigen oder flächigen Montagevorgängen oder Prozessen

- Anleitungen für Montagen oder Service-Einsätze in engen Umgebungen, z.B. in Maschinenräumen oder Kabinen

Digitale Zwillinge

Ein Digitaler Zwilling ist ein virtuelles Abbild eines physischen Produkts, Systems oder Prozesses – inklusive aller relevanten Daten, Zustände und Verhaltensmodelle. In der technischen Dokumentation ermöglicht der Digitale Zwilling, dass Dokumentation nicht statisch ist, sondern den aktuellen Zustand des realen Produkts widerspiegelt.

Beispiele für virtuelle Zwillinge und Dokumentationen sind:

- Ein Techniker scannt einen QR-Code an einer Maschine und erhält automatisch die passende Anleitung für dieses spezifische Modell – basierend auf Seriennummer und Zustand.

- Eine App zeigt in einem 3D-Modell, welche Bauteile verschlissen sind und blendet die passende Reparaturanleitung ein.

„Content Delivery“ in der technischen Dokumentation

Content Delivery beschreibt die gezielte, nutzergerechte Bereitstellung technischer Inhalte über digitale Kanäle. Es geht nicht mehr darum, ganze Handbücher bereitzustellen, sondern kontextbezogene, modulare Informationseinheiten („Information on demand“) zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format verfügbar zu machen.

- Ziele von Content Delivery Systemen:

- Relevanz: es wird nur die Information bereitgestellt, die der Nutzer gerade braucht

- Aktualität: die Informationen sind immer auf dem neuesten Stand

- Individualisierung: die Informationen sind angepasst an Produktvariante, Sprache, Situation

- Medienvielfalt: Text, Bilder, 3D, Videos – abgestimmt auf Endgerät und Anwendungsfall

- Verfügbarkeit: plattformübergreifend (Webanwendung, App, Cloud, QR-Code)

- Typische Komponenten von Content Delivery Systemen:

- Content Delivery Portal: Webportal oder App zur strukturierten Inhaltsanzeige

- Such- und Filterfunktion: erleichtert die Navigation durch große Informationsmengen

- Zugriffssteuerung: Inhalte werden nutzerspezifisch angezeigt (Techniker, Endkunde, etc.)

- Kontext-Engine: Ausspielung der Informationen je nach Produkt, Region, Sprache oder Konfiguration

- Verlinkung auf weiterführende Inhalte: B. Videos, Sicherheitsinfos, Ersatzteile

- Feedback & Analytics: Nutzerfeedback und Nutzungsdaten für kontinuierliche Optimierung

- Vorteile für Unternehmen & Nutzer:

- reduzierter Supportaufwand (Self-Service)

- schnellere Informationsfindung durch semantische Suche

- auf die Nutzeranforderungen zugeschnittene Informationen

- Basis für digitale Geschäftsmodelle (z.B. Ersatzteilvertrieb)

- unterstützt Smart Maintenance, IoT und digitale Zwillinge

- verbesserte User Experience für Techniker und Kunden

Content Delivery ist die logische Weiterentwicklung der klassischen technischen Dokumentation im digitalen Zeitalter. Unternehmen, die Inhalte modular erstellen und intelligent ausspielen, ermöglichen ihren Kunden einen schnellen und passgenauen Zugriff auf Informationen, unterstützen Servicemitarbeitende durch aktuelle und kontextbezogene Inhalte und steigern zugleich Effizienz, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit.